История конфликта в Косово — это не просто хроническое противостояние сербов и албанцев, а универсальная модель того, как мифы и коллективные «Истины» могут стать детонатором для полномасштабной войны: особенно когда на карту поставлено чувство национальной идентичности и выживания.

В центре этой драмы лежит инцидент 1985 года с Джордже Мартиновичем — сербским фермером, госпитализированным с разбитой бутылкой в прямой кишке. То, что началось как неоднозначное происшествие с противоречивыми показаниями (от нападения албанцев до самотравмирования), быстро трансформировалось в мощный националистический миф. Для многих сербов этот случай стал символом «геноцида» и многовековых страданий от рук албанцев, метафорой «посадки на кол», укоренённой в сербской исторической памяти об османском и усташском насилии.

О появлении и распространении коллективных мифов и о том, как они привели к жестокой войне, рассказывает исследовательница Вера Атаманчук, опираясь на непереведенную на русский язык книгу Джулии Мертус «Kosovo: How Myths and Truths Started a War». Эта работа об истоках и механизмах этнополитических столкновений показывает: конфликты разгораются не столько из-за объективных фактов, сколько из-за коллективного восприятия событий, которые формируют нашу идентичность и определяют «врага».

Роль мифов в разжигании конфликтов

Как пишет Джулия Мертус, наша идентичность определяется через истории. Реальные или воображаемые, они формируют наше представление о себе как о героях, мучениках, победоносных завоевателях и униженных жертвах. И здесь опасной оказывается идентичность жертвы. Как только мы осознаем себя жертвами, мы можем чётко определить врага. Осознав свою виктимность, мы больше не чувствуем себя связанными моральными соображениями. Любые средства самообороны хороши, когда перед лицом угрозы под вопросом оказывается сам факт нашего существования.

Но насколько адекватно мы можем оценить масштаб угрозы — большой вопрос. Ведь мы не смотрим на собственную историю со стороны — мы живём внутри неё, и это неизбежно искажает восприятие. По мнению математика Пола Коэна, история — это факты, мифы и опыт.

Факт: 11 сентября два самолёта врезались в башни Всемирного торгового центра, а третий — в здание Пентагона.

Миф: атаку организовало правительство США, чтобы оправдать вторжение в Ирак и Афганистан.

Опыт: у моего соседа в теракте 11 сентября погиб брат.

Одно и то же событие живёт сразу в трёх пластах — объективном, интерпретативном и личном. Рассуждая о событиях в мире, мы реже оперируем фактами, и чаще — мифами и опытом. Ведь голые факты не помогают нам раскрыть природу явления и понять, почему что-либо произошло. То, как люди объясняют для себя те или иные события, становится их мифами, или Истиной. Миф — не обязательно ложь. Прежде всего, это коллективное восприятие событий, которое становится частью культурной или национальной идентичности. Это тот образ или объяснение, которое принято считать за правду внутри определённой общности, независимо от того, является ли оно объективно истинным или нет.

Разные Истины об одном и том же событии сами по себе не вызывают конфликт. Он возникает, когда Истины одной группы воспринимаются как унижающие достоинство другой группы. Когда люди думают, что Истины, лежащие в основе их национальной идентичности, находятся в опасности, они могут почувствовать необходимость бороться за само своё выживание. Именно так произошло в Косово.

Предыстория конфликта сербов и албанцев в Косово

В древности на территории Косово жили иллирийцы, а в VI веке её заселили славянские племена. С IX по XII век за контроль над этой землей конкурировали Византия, Болгарское царство и два сербских княжества — Рашка и Дукля. С конца XII века Косово контролировала Рашка — в городе Печ даже находилась резиденция митрополита Сербии. Пока в XV веке Косово не завоевала Османская империя. После этого часть православных сербов постепенно эмигрировала, а доля мусульманского албанского населения увеличилась, хотя обе группы продолжали сосуществовать.

Так продолжалось до развала Османской империи и Первой Балканской войны в 1912–1913 годах. Тогда большая часть территории Косово вошла в Королевство Сербия, которое после Второй мировой станет социалистической Югославией. К тому моменту успели сформироваться и сербский, и албанский национализмы, которые заявляли о своих правах на Косово. Сербы — потому что их предки жили там в Средневековье при Рашке и других православных царствах. Албанцы — потому что их предки жили там в Новое время при османах. Албанские националисты хотели большей автономии, независимости или даже воссоединения с Албанией. В то время как сербские утверждали, что Косово — это историческая земля сербов, на которой унижают их права.

Члены Призренской лиги, основанной в Косово, — военно-политической организации, направленной на защиту национальных интересов албанцев, 1878 год. Источник: Wikimedia, Бабель

При этом оба народа в разные периоды времени страдали от насилия и репрессий со стороны государства. Во время Второй мировой сербов преследовала местная албанская администрация, сотрудничавшая с итальянскими и немецкими оккупационными властями. После войны косовских албанцев, подозревавшихся в национализме и связях с Албанией, репрессировало югославское коммунистическое руководство, стремившееся подавить любые проявления сепаратизма.

Межэтнический конфликт интенсифицировался в начале 1980-х, чему способствовали четыре события:

студенческие демонстрации 1981 года в Косово;

дело Джордже Мартиновича 1985 года;

резня в Парачине 1987 года;

отравление албанских школьников в Косово в 1990 году.

Конечно, были и другие инциденты. Но, согласно книге Джулии Мертис, именно эти события особо сильно укрепили Истины обеих сторон об угрозе, исходящей от противника.

Демонстрации 1981 года вновь открыли дискуссию о независимости Косово. Дело Мартиновича превратило Косово в сербскую проблему. Сербская и югославская пресса расценила инцидент с Джордже как нападение албанских сепаратистов на сербов. Это вызвало у последних чувство виктимизации и открыло путь для явной националистической пропаганды, ранее неприемлемой для Югославии с её «дружбой и братством народов». Резня в Парачине, когда албанский солдат убил четырёх славян, ещё больше укрепила эти настроения. А отравление албанских школьников сербские власти использовали как предлог для усиления контроля над Косово, проведения конституционных изменений и отмены автономии края. В ответ на что албанцы сперва мирно протестовали, но потом начали вооруженное сопротивление, которое в 1998 году переросло в войну.

Далее разберём каждый из этих инцидентов, подробнее остановившись на истории Джордже Мартиновича.

Истины и мифы, которые начали войну в Косово. Студенческие демонстрации 1981 года

В конституции Югославии 1974 года были закреплены понятия «нации» и «национальности», которые определяли право на свою республику в составе федерации. У «наций» это право было, у «национальностей» — нет. Согласно конституции, Югославия состояла из шести наций: словенцев, черногорцев, хорватов, сербов, македонцев и мусульман — этнических славян, принявших ислам при Османской империи, преимущественно боснийцев. Все остальные группы населения считались «национальностями» или «этническими меньшинствами».

Карта Югославии. Источник: Wikimedia

Согласно конституции Югославии, косовские албанцы как «национальность» не имели права на собственную республику — только на автономный край. Это и стало причиной политической напряжённости. Несмотря на наличие собственного университета и местного правительства, албанские националисты воспринимали автономию в составе Сербии как недостаточную и несправедливую. Они не желали мириться с таким «сербским патернализмом» и хотели свою республику — в составе Югославии, Албании или независимо от всех них.

Албанские националисты не вписывались в миф о дружбе народов и единстве республик Югославии, на котором строилась вся политика президента Югославии Иосипа Тито. Поэтому власти клеймили их действия как «сепаратизм», «контрреволюционное поведение», «разжигание национальной ненависти» и «ирредентизм». Многие из оштрафованных и арестованных косовских албанцев на самом деле были не ирредентистами, а обычными людьми, наказанными за мелкие проступки вроде нанесения граффити, чтения или распространения подпольной литературы.

Недовольство косовских албанцев усугублялось тяжёлой экономической ситуацией. В 1980-е уровень безработицы в Косово был самым высоким в стране — 27,5%. Для сравнения, в Словении, самой процветающей республике Югославии, он составлял всего 2%. Албанцы зарабатывали меньше, чем представители других этнических и национальных групп Югославии. Доход на душу населения в Косово снизился с 48% от среднего показателя по Югославии в 1954 году до 33% в 1975 и 27% к 1980. Промышленность в Косово, в основном ориентированная на сельское хозяйство и добычу ресурсов, была развита хуже, чем в других регионах Югославии.

Национальную напряжённость усугубляло более низкое положение косовских албанцев по сравнению с меньшинством косовских сербов, доля которого в общей численности населения Косово сократилась с 23% в 1961 году до 13% в 1981 году. В Косово сербы по-прежнему занимали непропорционально большую долю руководящих должностей — особенно в области технологий, медицины и юриспруденции. Как отмечает историк Фред Синглтон, это напоминало ситуацию во многих странах Третьего мира, где должности, требующие высокой технической квалификации, по-прежнему занимали европейцы-экспатрианты (в данном случае сербы), в то время как новые университеты стали центрами распространения национальной культуры.

Именно в Приштинском университете Косово в 1980-е началось движение за независимость региона. Изначально студенты вышли на улицы с требованиями улучшить условия жилья и питания. Митинг разогнала милиция, что ещё больше раззадорило протестующих и привлекло внимание к ситуации. На следующих демонстрациях уже зазвучали лозунги о предоставлении Косово статуса республики.

Протесты распространились по всему Косово, превратившись из студенческого митинга в массовое восстание. На улицы вышли десятки тысяч албанцев — шахтеров, рабочих, учителей, государственных служащих из всех слоев общества. Но власти не удовлетворили требования протестующих. Митинги объявили «контрреволюционными» и начали разгонять. В Косово ввели войска и установили комендантский час. Югославская пресса сообщала, что к концу апреля 1981 года погибло 11 человек; по данным правозащитных организаций, число убитых могло достигать 300.

Протесты 1981 года. Источник: Kosovo Online

Согласно официальной позиции югославских властей, протесты были происками внешних врагов, которые руками албанских националистов хотели дестабилизировать ситуацию в стране, разрушить единство и братство народов. Особенно часто в роли врага фигурировала Албания, а иногда — некие абстрактные мусульмане. Хотя протесты в Косово были сугубо гражданскими и никак не упоминали ислам.

Косовские албанцы идентифицировали себя в первую очередь как албанцев, а не как мусульман — среди протестующих были в том числе христиане и атеисты. Их объединяла не общая религия, а история, традиции и язык. Это видно по лозунгам протестующих — в них много говорилось о независимости, свободе, демократии, объединении с Албанией, но не упоминался ислам.

Однако некоторые сербы считали, что в основе действий албанцев в Косово лежит исламский фундаментализм. Пробудился классический страх «чужого с Востока» и «многовекового конфликта двух цивилизаций — христианской и исламской». Историк и дипломат Душан Батакович писал о «религиозной нетерпимости, которая оставалась глубочайшим проявлением одержимости [албанцев] сербами».

Югославские власти ответили на демонстрации репрессиями — к июлю 1982 года за «ирредентизм» было арестовано более 700 человек, осуждено 320. За одно только написание лозунга «Республика Косово» или проалбанские стихи можно было получить до шести лет лишения свободы — например, как Даут Рашани. Людей увольняли с работы, пытали в тюрьмах и судили за участие в подпольных албанских организациях — по данным югославского МВД, к началу 1982 года в Косово выявили 33 тайные ячейки. После демонстраций 1981 года большая часть всех обвиняемых в политических преступлениях в Югославии были косовскими албанцами.

В свою очередь, протестующие отвечали на репрессии радикализацией митингов. Косовских албанцев всё чаще обвиняли в порче правительственных зданий, разрушении коммунистических памятников и сербских кладбищ, а иногда и нападениях на сербов. Подобные инциденты имели место — даже лидер борьбы косовских албанцев за независимость Ибрагим Ругова признавал, что «некоторые люди вышли из-под контроля». Однако сербская пресса и власти нередко преувеличивали масштабы злодеяний албанцев.

Время шло, и требования протестующих не удовлетворяли. Государство не стало разбираться в социальных, экономических и этнонациональных проблемах, лежащих в основе протестов, а просто объявило их угрозой целостности страны. Это лишило возможности решить ситуацию мирным путем, запустив спираль радикализации. В ответ на репрессии протестующие ожесточались, чем вызывали к себе ещё более негативное отношение властей, замыкая порочный круг насилия и недоверия. Желая подавить протесты, правительство невольно способствовало возрождению албанского национализма — в том числе радикального.

Когда-то Тито объявил, что национальный вопрос в Югославии решен окончательно. Но после демонстраций 1981 года и сербы, и албанцы поняли, что это не так — и почувствовали, что югославское правительство не отвечает их интересам. Межэтническое напряжение усиливали экономические трудности — каждая группа винила в кризисе другую или центральную власть.

К 1983 году накопленный внешний долг Югославии достиг 20 млрд долларов. Народ страдал от инфляции, валютных ограничений, сдерживания импорта, нормирования бензина, отключений электроэнергии, дефицита потребительских товаров. В течение 1983 года более 1 млн человек, 18% всей рабочей силы страны, стали безработными. Реальная зарплата упала на 8,5% в 1983 году и на 9% в 1984 году. Росла эмиграция из Косово — в поисках лучшей жизни уезжали как сербы и черногорцы, так и албанцы.

В такой атмосфере произошёл центральный эпизод этой статьи — история Джордже Мартиновича.

Истины и мифы, которые начали войну в Косово. История Джордже Мартиновича

Согласно сообщениям югославских газет, 1 мая 1985 года сербский фермер, 56-летний Джордже Мартинович, подвергся нападению со стороны двух неизвестных албанцев. Они связали мужчину, издевались над ним, вставили ему в прямую кишку бутылку и бросили без сознания истекающим кровью. Очнувшись, Джордже дополз до ближайшей больницы и рассказал свою историю прессе.

Ещё до официального расследования журналисты начали намекать, что за преступление ответственны косовские албанцы. Так, белградская газета Politika завершила один из рассказов фразой: «Покупатели [косовские албанцы] на это поле [на котором Мартинович подвергся насилию] приходили несколько раз, но [имущество] Мартиновичей не продавалось».

Надпись «Имущество на продажу», ставшая обычной для Косово в начале 1980-х, превратилась в один из узнаваемых символов сербско-албанского конфликта. Косовских албанцев обвиняли в том, что они заставляли сербов и черногорцев продавать свои дома по цене ниже рыночной, чтобы Косово стало исключительно албанским. Завершение статьи в Politika намекало именно на это: случай Мартиновича стал символом того, на что якобы готовы идти албанцы, чтобы завладеть сербской землёй.

Сначала лидеры косовских албанцев в Гнилане осудили «отвратительное преступление» и потребовали срочного расследования для поиска виновных. Но три дня спустя заявили, что «внутренние повреждения Джордже Мартиновича были случайным результатом самоиндуцированной практики». Следователи в Приштине утверждали, что, находясь в госпитале, Мартинович признался в этом полковнику Югославской народной армии Новаку Ивановичу.

В официальном заключении прокурора говорилось, что раненый совершил акт «самоудовлетворения» прямо на поле: он якобы надел пивную бутылку на деревянную палку, воткнул её в землю и затем сел на неё, чтобы «наслаждаться». Албанский врач-эксперт в Приштинской больнице позже подтвердил, что Мартинович действительно «признался», а медицинское обследование показало, что рану он случайно нанёс себе сам.

Загребский еженедельный журнал Danas подробно задокументировал противоречия в деле Мартиновича.

6 мая в Danas писали о заведении уголовного дела против неизвестного преступника.

А уже 7 мая — о том, что Мартинович сам нанёс себе телесные повреждения.

22 мая на допросе в Военно-медицинской академии в Белграде Джордже вновь заявил, что на него напали два албанца.

23 мая Мартиновича допрашивал сотрудник Секретариата внутренних дел Косово — и выяснил, что фермер сам сел на бутылку.

В ходе расследования эксперты озвучили как минимум четыре версии.

Власти Приштины — Джордже сам нанёс себе рану.

Военно-медицинская академия в Белграде — Джордже не мог сам нанести себе рану.

Военно-медицинская академия в Белграде + эксперт из Македонии — Джордже не мог сам нанести себе рану.

Третья группа экспертов — рана могла быть нанесена либо самим Джордже, либо другими лицами.

Пресса задавалась вопросом: было ли это варварское нападение, в результате которого 58-летнего фермера насадили на бутылку албанские националисты, или неудавшийся сексуальный акт самого Мартиновича? Многие сербы не поверили, что Джордже мог сделать это сам. Газеты обвиняли косовскую администрацию в непрофессионализме: следователи якобы не собрали отпечатки пальцев с места преступления. Большинство югославских газет опубликовали статьи, в которых Мартинович утверждал, что полковник Иванович заставил его дать ложное признание. Семья Джордже дала показания о том, что у Мартиновича не было «извращённых сексуальных наклонностей».

Жена Мартиновича заявила прессе, что признание Джордже выбили под давлением: полковник Иванович почти три часа «допрашивал» Мартиновича прямо в больнице, обещая, что дети Джордже получат работу в обмен на признание. Сын Мартиновича сообщил прессе, что его отец не совершил бы такого поступка, и на него напали просто потому, что он серб.

Несмотря на широкий общественный резонанс, никого так и не арестовали по этому делу. Тем не менее, пресса и общественность продолжали строить гипотезы о причастности албанцев и неправомерных действиях албанских властей. Хотя национальность и количество преступников так и не установили, журналисты писали так, словно факт причастности албанцев не вызывал сомнений. Например, Ilustrovana Politika заявила, что «двое неизвестных преступников изуродовали несчастного человека, продемонстрировав всю жестокость методов албанских националистов».

Широко распространился слух о том, что преступление совершили родственники Зии Шемсиу, албанца, обвиненного в антигосударственной деятельности и умершего в тюрьме 1 мая 1985 года. Якобы отец и двое братьев Зии хотели отомстить за его смерть, напав на первого попавшегося серба — Мартинович просто случайно оказался у них на пути. Этот слух не подтвердился: все трое мужчин находились в тюрьме в то время, когда на Мартиновича напали.

Адвокат Мартиновича Велимир Цветич распространил похожий слух. Якобы албанский совет старейшин постановил отомстить за смерть некого молодого албанца, занимавшегося контрабандой оружия, убив любого серба — и жертвой стал Мартинович. Существовал и другой слух: будто Джордже донёс полиции на местных ирредентистов, а та, в свою очередь, передала его имя обратно тем, на кого он донёс. В отместку, говорилось в этой версии, радикалы напали на него, а местные власти сознательно закрыли глаза.

Каждая сторона верила в ту версию событий, которая ей была ближе. Косовские албанцы сосредоточились на раннем признании Мартиновича, которое, как они утверждают, не было принудительным, и на отчёте полиции Приштины и судмедэкспертов. А упорство властей Белграда в противоречии своим коллегам в Приштине якобы было попыткой разжечь антиалбанские настроения. Для большинства косовских албанцев истиной стало то, что Мартинович сам совершил этот акт, а затем — попытался обвинить албанцев, когда что-то пошло не так.

Даже среди косовских албанцев находились те, кто не исключал, что нападение могло иметь место, а полиция пыталась провалить расследование. Но из-за страха коллективной вины было сложно выражать такое мнение публично. Как рассказала косовская албанка, которую Мертус интервьюировала в 90-е, «Мне стыдно думать, что албанцы могли это сделать. Показания экспертов противоречивы, мы не знаем наверняка, что произошло. Мне обидно, что сербы безо всяких доказательств объявили преступников албанцами. Словно мы все напали на Джордже».

С другой стороны, большинство сербов сосредоточились на заявлениях Мартиновича о том, что его признание было вынужденным, и на отчётах медицинских властей Белграда и Скопье, которые обнаружили, что Джордже не мог сам нанести себе рану. Для многих сербов истина заключалась в том, что Мартинович был «ещё одной жертвой насилия со стороны албанцев», а вся эта история — пример «албанского заговора с целью выдворения сербов из Косово». Сторонники этой теории указывали, что «ирредентисты получили желаемое» — семья Мартиновича, как сообщается, продала поле, где произошел инцидент.

Глядя на то, как косовские албанцы отрицали свою причастность к делу, сербы обвиняли их в том, что они всегда солидаризируются друг с другом — даже в случае преступления. Противоречивые заявления, окружающие расследование, только усилили сербские слухи о том, что полиция действовала в сговоре с албанскими сепаратистами. Многие сербы считали, что полиция Косово не установила личность и не арестовала виновного, потому что намеренно не хотела помогать Джордже. Для косовских сербов дело Мартиновича стало показательным примером инцидентов, о которых они сообщали с конца 1960-х годов: албанское насилие против сербов и неправомерные действия властей.

Согласно югославской конституции 1974 года, уголовные расследования в Косово обычно проводили на уровне автономного края. Тем не менее, неспособность федеральных властей выпустить единое заявление по этому делу усилила недоверие сербов. Как вспоминал один косовский серб, «после дела Мартиновича мы поняли: государство не собирается защищать сербский народ».

Если бы на Мартиновича напали сербы, общество не обратило бы на это особого внимания. Но обвинения против албанцев сделали историю политической бомбой. Инцидент подстегнул сербские националистические настроения, уже набиравшие силу после студенческих протестов 1981 года в Косово. Если раньше югославская пресса старалась замалчивать проявления национализма, «после Мартиновича» она трубила о межэтническом конфликте.

Как сербские националисты воспользовались инцидентом с Джордже Мартиновичем и создали вокруг него миф

После инцидента с Мартиновичем сербские националисты начали формировать образ албанского «геноцида» против сербов в Косово. Хотя по статистике с 1981 по 1987 год уровень преступности в Косово был самым низким в Югославии. За этот период во всем Косово произошло пять межэтнических убийств — два случая, когда албанцы убили сербов, и три случая, когда сербы убили албанцев.

Сербская пресса одну за другой публиковала статьи о виктимизации косовских сербов. В белградском еженедельнике NIN вышел отчёт президиума Югославии, согласно которому сербское население Косово сократилось на 7% за четыре года после демонстраций 1981 года, а в течение 1984 года из Косово эмигрировало более 3400 сербов. В дискурсе сербских националистов сокращение сербского населения Косово стало центральной проблемой. До Второй мировой 40-50% населения Косово были сербами. К 1980-м их доля сократилась до 13%. Значительная часть сербов бежала от насилия со стороны албанских коллаборационистов и проитальянских формирований, контролировавших Косово во время Второй мировой.

Когда война закончилась, правительство новой социалистической Югославии запретило возвращаться в Косово сербам, которых переселили туда как колонистов в межвоенный период (1918–1941). Так власти хотели снизить межэтническую напряженность — не пускать обратно тех, кого албанцы считали символами прежнего угнетения. Это решение вызвало у сербов глубоко укоренившееся чувство обиды. Сербские респонденты в книге Джулии Мертус так описывают ситуацию:

«Правительство запретило сербам возвращаться в Косово, якобы потому, что они нарушат аграрную структуру. Под этим прикрытием кое-то продвигал свою политику, и мы все видим, к чему это привело сегодня. Наш народ всегда был под давлением, а албанцы всегда получали благосклонность от правительства. Во времена Югославского королевства албанцы имели все права. И неправда, что их ограбили аграрная реформа и колонизация. В 1929 году они получили плодородную землю, а сербы — леса, которые им пришлось расчищать под поля. Им давали всё, а у нас всё отнимали. Поэтому в конце концов им удалось нас выгнать».

На этот исторический бэкграунд наложился инцидент с Джордже. Сербские националистические группы и общественные деятели инициировали петиции с требованием ввести радикальные меры по защите конституционных прав косовских сербов и прекратить их исход из Косово. Для этого Косово предлагалось лишить автономного статуса и передать в управление федерального центра — со ссылкой на неспособность региональных властей обеспечить безопасность сербов. В петициях имя Джордже звучало как символ бедственного положения всех сербов в Косово.

В одной из самых известных петиций, датированной январём 1986 года, утверждалось, что в Косово происходит «затяжной геноцид», а образ Мартиновича вписывается в историческую память о многовековых страданиях сербов. Инцидент с ним сравнивали с ужасами, совершёнными в османскую эпоху:

«История и живые воспоминания говорят нам, что исход сербов из Косово и Метохии продолжается уже три столетия. Изменились только наставники тех, кто вытесняет сербов. Вместо Османской империи, Австро-Венгрии, фашистской Италии и нацистской Германии эту роль теперь исполняет государство Албания и правящие институты самого Косово. Вместо насильственной исламизации и фашизма — сталинизированный шовинизм. Методы тоже не изменились. Нового диакона Авакума [жертву османских времен] зовут Джордже Мартинович».

Сербский публицист Живорад Михайлович в книге о деле Мартиновича писал:

«Мы имеем дело с остатками Османской империи. [Албанцы] буквально посадили его на кол, обернув этот кол в бутылку. Во времена турок сербов тоже сажали на кол. Хотя в основном это делали не сами турки, а их слуги — арнауты [старый сербский термин для мусульман-албанцев]»

Образ казни через посадку на кол глубоко укоренён в сербской исторической памяти. Каждый школьник знал о таких сценах из народных песен, романов и пьес. В книге «Мост на Дрине» сербского нобелевского лауреата Иво Андрича османские власти публично казнят повстанцев, вводя кол от прямой кишки до шеи, избегая жизненно важных органов, чтобы продлить агонию. Это изображение стало архетипом страдания сербского народа. История Мартиновича воссоздала эту метафору — теперь уже в реалиях XX века. Косовские албанцы в массовом воображении оказались в роли «новых турок».

Случай Джордже Мартиновича в сербском националистическом дискурсе порой сравнивали с другим мощным символом виктимизации — концлагерем Ясеновац. Это место, где усташи (хорватские фашисты) в годы Второй мировой войны убили сотни тысяч сербов, евреев, ромов и хорватских коммунистов. В годы правления Тито тема Ясеноваца замалчивалась: властям было важно сохранить образ единой Югославии и избежать конфликта между сербами и хорватами. Поэтому любые отсылки к Ясеновацу считались политически взрывоопасными. Приравнивание дела Мартиновича к этим событиям, хотя и не имеющее исторической точности, служило сильным символом. В глазах сербских националистов оно приписывало косовским албанцам ту же роль, что когда-то играли фашисты-усташи.

Сербы в концентрационном лагере. Источник: Wikimedia, Бабель

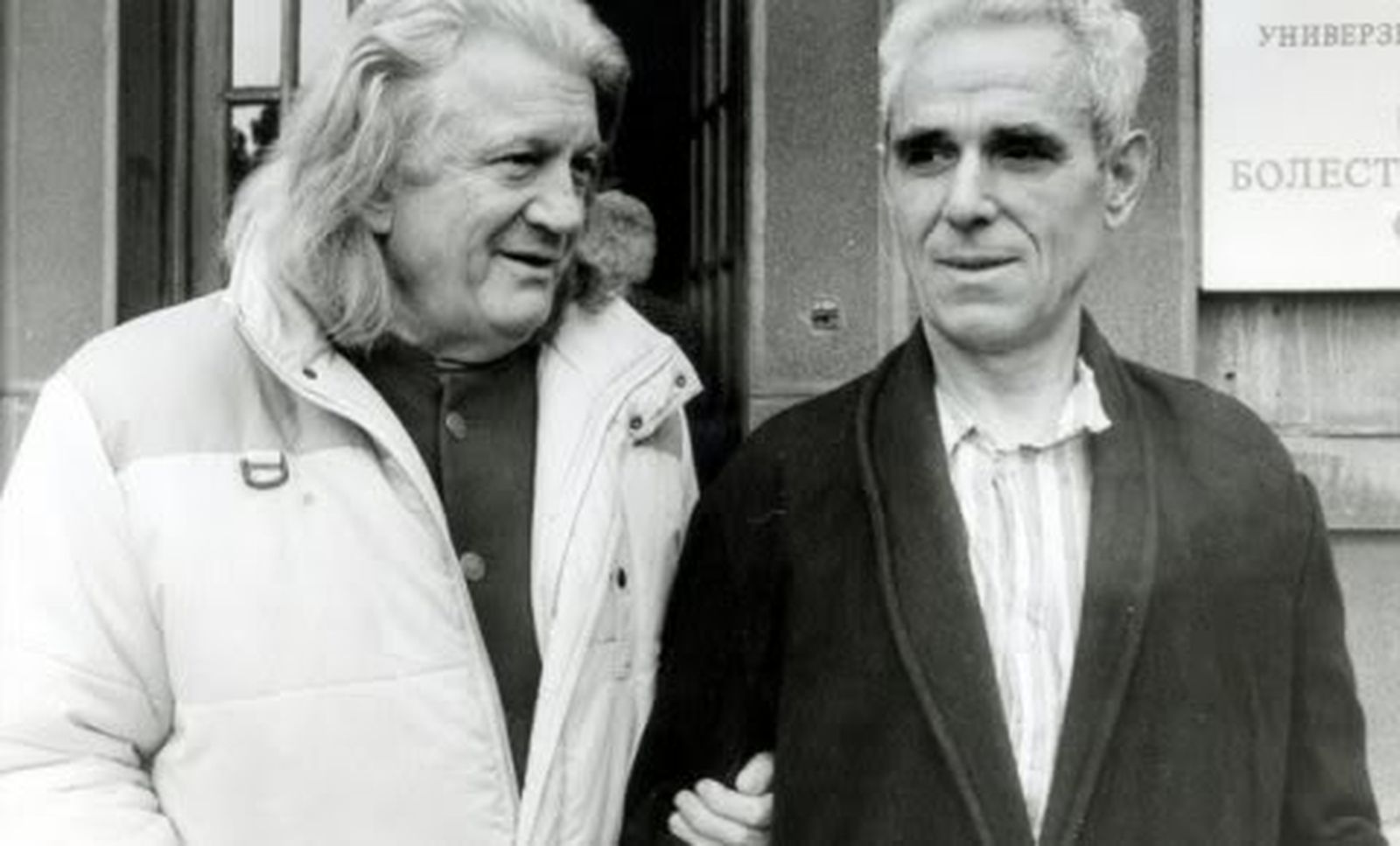

Даже спустя несколько лет после инцидента сербские газеты продолжали возвращаться к теме, публиковали свидетельства косовских сербов о дискриминации и преследованиях. Мартинович стал символом сербского националистического движения и появлялся на фотографиях с его влиятельными фигурами — например, епископом Амфилохием Радовичем и лидером косовских сербов Мирославом Солевичем. Имя Мартиновича использовали всякий раз, когда нужно было напомнить обществу о виктимизации сербов и представить албанцев как варваров. Хотя темы исхода сербов из Косово и насилия со стороны албанцев уже обсуждались и в академической среде, и в прессе, инцидент с Мартиновичем сделал их предметом широкого общественного дискурса.

В своей книге Джулия Мертус приводит свидетельства сербов, иллюстрирующие, как глубоко дело Мартиновича проникло в массовое сознание. Пожилая косовская сербка, живущая в преимущественно албанской деревне, говорит: «История Мартиновича показывает, что вы просто ничего не знаете об этих людях [албанцах]». Молодой образованный серб в Приштине утверждает, что «страдания Мартиновича — это страдания всех нас». Даже активист движения за мир из Белграда признаёт: «После Мартиновича, когда я слышу об албанце, обвинённом в преступлении, я сразу думаю, что он виновен. Я знаю, что это неправильно, но я так думаю».

Для многих сербов Джордже стал символом бездействия властей. Всё чаще звучала критика федерального центра за отказ вмешиваться в ситуацию в Косово и неспособность раскрыть дело, которое, как считали в кругах сербских националистов, «вопиющим образом свидетельствовало о правде». Заканчивая свою книгу о Косово вскоре после дела Мартиновича, известный сербский историк Димитрие Богданович писал:

«Ярким лозунгом албанцев было: „Чего вы ждете, почему не уезжаете? Хотите, чтобы мы вас выгнали?“ Террор против сербского и черногорского населения усиливается, и то, что раньше делалось незаконно и тайно, теперь продолжается с большей интенсивностью и полной свободой. Пропаганда против „великосербского гегемонизма“ принимает открыто антисербский курс. На высококвалифицированных специалистов сербской национальности нападают, и в этой хаотичной атмосфере эмиграция сербов и черногорцев приобретает характер большого побега».

Так косовский вопрос стал центральной элементом политической программы сербских националистов. За этой тенденцией внимательно наблюдал Слободан Милошевич, занявший в 1984 году пост председателя Союза коммунистов Белграда. В последующие годы он всё чаще выступал с заявлениями о необходимости защиты сербов, особенно в Косово, а в 1989 году стал президентом Сербии. В 1998 году Милошевич инициировал военную и полицейскую операцию против Армии освобождения Косово (АОК) — вооружённой организации, боровшейся за отделение края от Сербии. Но эскалации предшествовала цепочка событий, обостривших конфликт.

Истины и мифы, которые начали войну в Косово. Резня в Парачине

Резня в Парачине произошла в 1987 году, спустя два года после инцидента с Мартиновичем. За этот короткий промежуток времени ситуация в Косово стала центральной темой сербской политической мобилизации. Националисты из Белграда использовали образ «геноцида сербов» как повод требовать политических изменений на уровне всей федерации и усиления роли Сербии. В меморандуме Сербской академии наук и искусств (1986) утверждалось, что геноцид не может быть остановлен без «глубоких социальных и политических изменений во всей стране». По всей — и не только в Косово.

Авторы Меморандума обвиняли наиболее развитые республики — Словению и Хорватию — в том, что они, якобы контролируя федеральное руководство, реализовали свои национальные интересы в ущерб Сербии. По мнению сербских националистов, существующая система оставила Сербию политически слабой и экономически неразвитой, и стала причиной геноцида. Решением, с их точки зрения, было усиление центральной власти и восстановление контроля Белграда над автономией Косово.

Как заметил Лэнард Коэн, «разочарованные провалом и непопулярностью титовской системы, а также неспособностью социализма разрешить этнические конфликты, многие сербские интеллектуалы рассматривали национализм как новый путь влияния на политические дела».

Югославская пресса и многие коммунистические политики раскритиковали меморандум. Многие, но не Слободан Милошевич, который вскоре начал использовать формулировки, по тону и содержанию поразительно похожие на заявления Меморандума. Коммунист Милошевич превратился в националиста, который говорил косовским сербам:

«Вы должны остаться здесь. Это ваша земля. Это ваши дома. Ваши луга и сады. Ваши воспоминания. Вы не должны покидать свою землю только потому, что на ней трудно жить, потому что на вас давят несправедливость и деградация. Никогда не было в характере сербов и черногорцев сдаваться перед лицом препятствий, демобилизоваться, когда приходит время сражаться».

Митинг сторонников Милошевича, 1988 год. Источник: Dusan Vranic, AP

Тем временем экономика Югославии продолжала катиться вниз — инфляция, безработица, огромный внешний долг. Усугублялся политический кризис — дробление власти на федеральном и республиканском уровнях привело к хаосу, падению легитимности партии и системы в целом. Именно в этом контексте резня в Парачине прогремела на всю Югославию.

3 сентября 1987 года албанский призывник Азиз Кельменди устроил стрельбу на военной базе в центральной Сербии и убил четверых человек. Жертвами стали два боснийца, один серб и один словено-хорват.

Кельменди был албанским националистом. По словам свидетелей, он говорил: «Моя страна — Албания, а не Югославия. Я хочу поехать туда и сражаться за наши цели». Ранее он пытался сбежать в Албанию. Перед стрельбой Кельменди поругался с другим солдатом, которого затем и убил. Югославские власти заявили, что Кельменди был «одиночкой с комплексами, нервным, общался только с другими албанцами и иногда вел себя агрессивно».

Убийство потрясло Югославию, где массовые расстрелы случались крайне редко. Газеты сразу объявили Кельменди «членом албанской сепаратистской и ирредентистской группировки». Несмотря на то, что убитые в основном не были сербами, сербские СМИ представили расстрел как антисербскую атаку.

Азиз Кельменди. Источник: Koha

На похоронах убитого сербского солдата собралось около 10 000 человек, которые скандировали лозунги вроде «лучше могила, чем рабство», «мы хотим свободы», «Косово — это Сербия», «мы не отдадим Косово», «долой Азема Власи» [председатель президиума Совета коммунистов Косово в 1986–1988 годах] и «все шиптары [албанцы] вон из Сербии, Косово наше!».

Политики, особенно в Сербии, быстро подхватили волну возмущения. Слободан Милошевич, на тот момент лидер коммунистов Белграда, использовал атмосферу страха и негодования для устранения соперников и стремительного возвышения. Одновременно армия, стремясь восстановить репутацию, начала кампанию против албанских призывников: им перестали доверять оружие и назначали на низшие должности. Фиксировались случаи гибели при подозрительных обстоятельствах.

Инцидент стал поводом для чисток — албанских полицейских, судей, учителей увольняли под предлогом борьбы с «ирредентизмом». Репортажи о страданиях сербов в Косово сопровождались всплесками насилия против албанцев по всей стране. Так окончательно рухнул югославский консенсус о «братстве и единстве». А «парачинская резня» стала поворотной точкой, которая привела к отмене автономии края и усилению централизованной власти в Сербии.

Истины и мифы, которые начали войну в Косово. Отравление албанских школьников в Косово

Сербия начала лишать Косово автономии уже после резни в Парачине, и окончательно завершила этот процесс после случая с отравлением албанских школьников. В 1989 году Милошевич добился принятия поправок в конституцию Сербии, фактически ликвидировавших автономию Косово. Это не понравилось другим республикам — особенно Словении, которая открыто выступила против политики Белграда и заговорила о собственной независимости. Столкновения между республиками стали сигналом надвигающегося распада Югославии.

К 1990 году Югославия находилась на грани развала — а уже в 1991 году от неё отделилась первая республика, Словения. Югославскую федерацию разваливал конфликт между централистским курсом Сербии и стремлением других республик к большей автономии. Попытки подавить протесты в Косово силой настраивали другие республики против Сербии, изолируя её. Масла в огонь подливал дискурс сербских националистов. Милошевич использовал историю о битве на Косовом поле (1389 год) как инструмент мобилизации сербского населения, противопоставляя его как албанцам, так и другим югославским нациям, и заявляя, что сербы «никогда не завоёвывали другие народы».

На фоне этих событий весной 1990 года в Косовской Приштине произошло массовое заболевание албанских школьников. Тысячи детей в разных школах поступили в больницы с жалобами на тошноту, головную боль, проблемы с дыханием, галлюцинации. Позднее с похожими симптомами в больницы обратились и несколько взрослых жителей района, в котором находилась школа.

Почти сразу начались столкновения: албанцы обвинили сербов в отравлении, нападали на сербских учеников и учреждения. Сербские власти ответили репрессиями и обвинениями в адрес албанских сепаратистов. СМИ на сербской стороне утверждали, что дети симулировали симптомы по указке албанских националистов, и что это была массовая истерия, призванная вызвать сочувствие и дестабилизировать Югославию.

Репортаж о массовом отравлении. Источник: Euronews Albania

Официальное расследование сербских властей отрицало факт отравления. Сербские и югославские врачи заявили, что не обнаружили в анализах крови и мочи следов ядов, и обвинили албанских врачей в фальсификациях и «преступном лечении» здоровых детей. Академия наук Сербии объявила случившееся «психо-националистической симуляцией».

Албанские врачи и семьи школьников настаивали на реальности отравления. Они заявляли, что сербские власти вмешивались в расследование, изымали образцы и не допускали независимого анализа. Некоторые международные исследователи, включая бельгийского токсиколога, нашли в образцах следы боевых отравляющих веществ — зарина и табуна, но сербские СМИ оспорили эти данные. Официально версию с отравлением не признали.

Случай стал основой для взаимной пропаганды. Сербские медиа обвинили албанцев в «спецоперации» против Югославии с использованием собственных детей. Албанцы, в свою очередь, подозревали сербов в целенаправленном геноциде и стерилизации. Истину о случившемся так и не установили.

Для Сербии отравление стало поводом взять под контроль косовскую полицию, уволив сотни албанских офицеров и заменив их сербами. Албанские министры подали в отставку. Начались массовые чистки албанцев на всех уровнях — от госслужащих до учителей. Сербия приняла план по «нормализации» Косово, предусматривавший отмену автономии и контроль над экономикой.

Попытки косовских албанцев оспорить сербскую реформу провалились. 2 июля 1990 года албанские депутаты, не допущенные в здание парламента, провели сессию на его ступенях и провозгласили независимость Косово. В ответ Сербия распустила ассамблею и начала полный захват управления краем. Косовские СМИ подавили, албанские школы закрыли, десятки тысяч людей лишили работы, а протесты разогнали силой. Несмотря на это, осенью 1990 года албанские депутаты тайно приняли Конституцию Республики Косово, провозгласив независимое государство. Сербия объявила этот акт преступным, начались аресты. Одновременно Сербия утвердила новую конституцию, окончательно упразднив автономию Косово и установив централизованный контроль над регионом.

Косовские албанцы протестуют против сербской власти, 1998 год. Источник: EPA/ANJA NIEDRINGHAUS

К концу 1990 года Сербия под руководством Милошевича фактически подчинила себе Косово, но остальная Югославия стремительно распадалась. На фоне роста националистических движений, демократических выборов и новых конституций в республиках, сербский национализм, начавшийся с Косово, стал катализатором всех последующих конфликтов — в Хорватии, Боснии, и, в итоге, в самом Косово. Албанцы тем временем выстраивали параллельное общество, продолжая сопротивление, но откладывая вооружённую борьбу до февраля 1998 года, когда АОК начала боевые действия. Конфликт продлится почти 1,5 года, за которые 1 млн человек станут беженцами, а около 20 тысяч погибнут или пропадут без вести.

Лагерь для беженцев Косово, 1999 год. Источник: Wikimedia, Бабель

Почему противостояние Косово и Сербии — универсальная модель этнополитических конфликтов, актуальная для многих стран и эпох

Борьба за власть на территории со смешанным этническим составом и демографическим неравенством

Зачастую этнополитические конфликты возникают в регионах, где исторически проживают разные народы, каждый из которых считает эту землю своей. Люди не могут договориться, кто именно «хозяин» земли, инструментов совместного управления территорией у них нет, а политика обеих сторон строится не на компромиссах, а на исключении «чужих».

В Косово сербы и албанцы развили конкурирующие нарративы, оправдывающие право на территорию. Сербы указывают на то, что именно в Косово располагались средневековые православные святыни и столицы сербских княжеств, а албанцы подчёркивают своё демографическое большинство, сформировавшееся с XV века. Каждый из этих нарративов утверждает легитимность претензий на Косово и исключает притязания другой стороны.

Ситуация обострилась, когда к 1990-м годам политическая власть в Косово оказалась в руках сербского меньшинства, несмотря на то, что албанцы составляли подавляющее большинство населения. Это привело к резкому отчуждению: сербы считали албанцев сепаратистами, а албанцы воспринимали сербскую власть как оккупационную. Албанцев начали массово увольнять из госучреждений. В ответ они создали параллельное общество: собственную теневую систему управления, школы, экономику. Появилось два народа, живущих на одной земле, но в разных политических и символических реальностях.

При этом стороны всё меньше понимали мотивацию и страхи друг друга: для сербов Косово — это потеря национальной святыни, а для албанцев — невозможность жить в собственном доме на равных. Ситуация затянулась и перешла в фазу вооружённого конфликта, когда албанцы создали АОК, и, таким образом, подтвердили заявления сербских властей, долгое время говоривших, что албанцы опасны и готовятся к мятежу. Это стало самосбывающимся пророчеством.

Подобная логика конфликта наблюдалась и в других странах. Например, в Израиле и Палестине евреи и палестинцы претендуют на одни и те же земли на основании исторических, религиозных и демографических аргументов. При этом власть, границы и ресурсы распределены неравномерно. Палестинцы живут в анклаве с ограниченным управлением, а израильское правительство утверждает, что не может передать им контроль «в целях безопасности». Ситуация патовая, а взаимное непонимание и враждебность усиливаются с каждым витком насилия.

На Кипре греки и турки жили бок о бок, пока не произошёл переворот и турецкое вторжение, которое привело к разделу острова. В Руанде христиане-хуту и меньшинство тутси долгое время существовали в неравенстве, что вылилось в геноцид 1994 года, когда хуту попытались физически устранить тутси. В Карабахе армяне и азербайджанцы спорили о принадлежности региона: армяне составляли большинство, но после распада СССР Азербайджан потребовал восстановления территориальной целостности. В каждом случае — непримиримые идентичности, травмы прошлого и нежелание делиться властью.

Радикализация протеста, вызывающая чувство виктимизации и эскалирующая насилие

В Косово сработала универсальная модель эскалации этнополитических конфликтов, применимая ко множеству других случаев — например, Руанда, Карабах, Палестина, Судан, Шри-Ланка.

Начальный этап: умеренные требования маргинализированной группы. Обычно протесты начинаются с относительно мягких требований — равного представительства, языка, символов, доступа к госресурсам. Эти требования могут казаться радикальными лишь из-за контекста исторического страха и недоверия.

Неспособность (или нежелание) государства реагировать адекватно. По слабости, коррумпированности или идеологическим причинам государство не удовлетворяет даже скромные требования. Это усиливает недоверие и ощущение несправедливости.

Радикализация протеста и восприятие угрозы. На фоне бездействия властей протест приобретает более агрессивные формы. Появляются радикалы, часто на фоне репрессий. Власти и медиа начинают очернять протестующих как угрозу стабильности.

Активизация второй этнической группы. Вторая национальная группа (зачастую — доминирующая в структуре власти) воспринимает протест как вызов своему положению, страхуется, мобилизуется, создает зеркальную мифологию жертвы. Противостояние переходит в стадию обоюдного страха.

Симметричное насилие и его легитимация. Каждая сторона теперь убеждена, что защищается, и это легитимизирует насилие. Ведь, как мы обсуждали в начале статьи, все средства хороши, когда, по мнению людей, под угрозой сам факт их существования. Обе стороны перестают видеть друг друга как равных граждан и начинают воспринимать как экзистенциальную угрозу.

Перенаправление общественного гнева с властей на «чужого». Люди страдают от плохого управления, но вместо солидарности обвиняют во всех проблемах другой этнос

Одна из центральных идей книги Джулии Мертус — в Косово сербы и албанцы не столько ненавидели друг друга, сколько были разочарованы и злы на власть, но не имели механизмов для борьбы с ней. Вместо этого агрессия перенаправлялась на соседей по этнической линии. Мертус приводит множество интервью, где обычные люди с обеих сторон говорят о бедности, безработице, коррупции и несправедливости. Но виновными они считают не политическую систему, а другой этнос.

Протесты албанцев в 1981 году изначально вызвали социальные проблемы — нехваткой рабочих мест, плохими условиями жизни. Но вместо того, чтобы услышать и удовлетворить требования, правительство ответило силой и интерпретировало митинги как проявление албанского национализма. Это перевело конфликт из социально-экономической в этнополитическую плоскость.

Сербы, в свою очередь, тоже были недовольны: особенно те, кто оставался в Косово и чувствовал, что государство бросило их на произвол судьбы. Многие из них жили в изолированных анклавных условиях, испытывали чувство уязвимости, имели ограниченный доступ к экономическим возможностям. Политическая элита во главе с Милошевичем воспользовалась страхами людей, чтобы обвинить во всех бедах «враждебное албанское большинство», объявить себя борцами с этой угрозой и объединить под своей властью население. При этом решать социальные и экономические проблемы правительство не спешило.

Албанцы и сербы жили в разных информационных пузырях, с разными «правдами» о происходящем. Каждый случай насилия интерпретировался как подтверждение своей правоты. Так нарастал цикл взаимной ненависти, подпитываемый не столько давними обидами, сколько страхом перед будущим и невозможностью достучаться до власти. Люди, по сути, кричали от отчаяния — но кричали друг на друга, а не на правительство, виновное в их бедах.

Безусловно, пример конфликта албанцев с сербами не первый и не последний. Схожие механизмы проявлялись и в других странах. В Руанде перед геноцидом 1994 года обе основные группы — хуту и тутси — испытывали экономические трудности, жили в бедности, страдали от авторитарного правления. Однако правящая элита манипулировала страхами и стереотипами, чтобы направить недовольство хуту на тутси. В итоге обострившееся социальное напряжение вылилось в этническое насилие. В Нагорном Карабахе армяне также были недовольны отсутствием экономических перспектив, но конфликт оказался переосмыслен как этнический, в том числе благодаря действиям элит с обеих сторон.

На Кипре в 1960-70-х годах турки-киприоты и греки-киприоты страдали от плохого управления и межобщинного неравенства. Но вместо того, чтобы сообща добиваться перемен, начались взаимные обвинения, вооружённые столкновения, а затем фактическое разделение острова. Во всех этих случаях видно: когда власть не даёт легальных инструментов решения проблем, а элиты вместо реформ разжигают страх, этнические сообщества становятся заложниками конфликта. Вместо борьбы за общее будущее — война друг с другом.