В 1920 году на экранах Германии появляется «Кабинет доктора Калигари» — остросюжетная немая картина, положившая начало киноэкспрессионизму. Фильм отражал тиранию и хаос, присущие немецкому обществу после Первой мировой войны. Зигфрид Кракауэр — немецкий социолог и кинокритик показывает, как экспрессионистское кино превращается в форму коллективного предчувствия: власть представлена как гипноз, подчинение — как избавление, а беспомощность — как основа политической логики.

В книге «От Калигари до Гитлера: психологическая история немецкого кино» Кракауэр рассказывает, как режиссер-визионер отошел от воспроизведения того, что уже произошло, и предсказал, к чему идёт страна задолго до прихода Гитлера, и как «Калигари» оказался не просто фильмом, а пророчеством — о добровольной передаче воли и нормализации тоталитарного жеста.

Назвать ноябрьские события 1918 года революцией — значит извратить самое понятие. В Германии революции не было — имело место лишь свержение властей предержащих. Оно произошло потому, что положение армии было отчаянное, народ устал от войны, матросы бунтовали, выбрав для мятежа подходящий момент. Социал-демократы, взявшие власть в свои руки, были настолько не готовы к революции, что с самого начала не помышляли об учреждении немецкой республики. Провозглашение ее явилось чистой импровизацией. Социал-демократические вожди, на которых так надеялся Ленин, не сумели убрать с дороги крупных землевладельцев, промышленников, военачальников и судей. Вместо того чтобы создать народную армию, они полагались на фрайкоры — антидемократические военно-добровольческие отряды, которые старались сокрушить спартаковцев. Пятнадцатого января 1919 года контрреволюционные офицеры убили Розу Люксембург и Карла Либкнехта, и за этим преступлением вскоре последовал ряд убийств, так и оставшихся безнаказанными. Едва миновали первые недели новой республики, как свергнутые господствующие классы принялись исподволь завоевывать прежние позиции. Если не считать нескольких социальных преобразований, в Германии мало что изменилось.

Однако волна духовного возбуждения, поднятого этой половинчатой революцией, свидетельствовала о том, что, разрушив старую шкалу ценностей и условностей, Германия оказалась перед новым катаклизмом. Немецкой коллективной душе на краткое время была предложена единственная возможность превозмочь традиционные представления и как бы заново себя воссоздать. Эта коллективная душа наслаждалась свободой выбора, а носящиеся в воздухе доктрины искушали ее и склоняли к пересмотру прежних психологических установок.

Общественная жизнь находилась в полном разброде. Народ страдал от голода, беспорядков, безработицы и возникающей инфляции. Уличные бои стали привычным делом. Революционные преобразования то входили в жизнь, то откладывались в долгий ящик. Вечнотлеющая классовая борьба поддерживала страхи и надежды немцев.

Из двух групп фильмов, вошедших в моду сразу же после войны, первая тщательно разрабатывала мотивы сексуальной жизни, склоняясь к откровенной порнографии. Эти фильмы всплыли на волне сексуального просвещения, которое весьма поощрялось властями довоенной Германии. В те годы перед поступлением в университет восемнадцатилетние юнцы со слов врачей узнавали о венерических болезнях, а также знали, как пользоваться противозачаточными средствами.

В военные годы Рихард Освальд, режиссер-ремесленник с обостренным чутьем на рыночные нужды, понял, что пробил звездный час для того, чтобы поставить экран на службу сексуального воспитания. Он благоразумно заручился поддержкой Общества по борьбе с венерическими болезнями (Gesellschaft zur Bekämpfung der Geschlechtskrankheiten), оно финансировало его фильм «Да будет свет!», объяснявший разрушительную природу сифилиса. Свой фильм Освальд выпустил в 1917 году. Когда кассовые сборы увенчали его гигиеническое рвение, Освальд продолжил просветительскую деятельность и прибавил к своему первенцу уже в 1918 году вторую и третью серии. Таким образом, фильм был выстроен наподобие гармоники. В тот же самый год, очевидно, ободрившись коммерческим успехом Освальда, Union Давидсона выпустил фильм «Зарождающаяся жизнь» с Эмилем Яннингсом в главной роли. Эта лента пропагандировала гигиену под эгидой высокопоставленного военного врача. Такая благопристойная опека, безусловно, пленяла цензоров.

Когда после войны цензура была отменена — превосходное свидетельство того, как туманно представляло себе правительство революционные преобразования, — экран не стал от этого политической трибуной; напротив, увеличился приток фильмов, рассматривавших проблемы сексуального воспитания. Теперь, когда бояться официального надзора не приходилось, фильмы принялись красочно изображать разврат и эротику. Освеженный воздухом свободы, талант Рихарда Освальда так широко расправил крылья, что у фильма «Да будет свет!» появилась четвертая серия, и вдобавок родился его же фильм «Проституция». На экраны вылетел целый рой картин с такими интригующими названиями, как «У самой трясины», «Женщины, затянутые в бездну», «Заблудшие дочери», «Гиены похоти» и др. В одном из этих фильмов («Обет целомудрия») эпизоды, детально изображающие любовные шашни католического священника, перемежались с кадрами богомольцев, молящихся во спасение его души. Два других фильма с примечательными названиями «Из девичьих лет одного мужчины» и «Не такой, как другие» рассуждали о гомосексуальных наклонностях. В них прослушивался шумный отзвук борьбы доктора Магнуса Хиршфельда с параграфом 175 уголовного кодекса, который предусматривал наказание за приверженность к сексуальным аномалиям.

Эта игра на чувственном любопытстве публики приносила немалый барыш. Если верить бухгалтерским отчетам, многие кинотеатры, демонстрируя откровенно эротические картины, удвоили свой месячный доход. Рекламировались они, разумеется, в целомудренных выражениях. Так, скажем, о ленте «Девушка и мужчины» писалось так: «Это очень пряный фильм из жизни девушки, которая прожигает бурную молодость в объятиях мужчин и увядает, ностальгически томясь по великой и недостижимой чистоте». Такого рода фильмы служили прекрасной приманкой для демобилизованных солдат, не вполне приспособившихся к гражданской жизни, чреватой превратностями, а также для многих юнцов, которые, пока отцы воевали на фронте, росли как сорная трава. Нравились они и тем личностям, которые в пору разброда и беспорядков неизменно выплывают на поверхность, ищут работу, играют в карты, надеются на фортуну или просто слоняются по улицам. Более интеллигентные господа тоже не пренебрегали этими острыми блюдами: фильм «Опиум», демонстрировавшийся в дорогом берлинском кинотеатре, имел такой бешеный успех, что билеты были распроданы на три недели вперед. Конечно, на этих сеансах старались бывать тайком.

Эротические фильмы отвечали примитивным нуждам, возникающим во всех странах после войны. Сама природа требовала того, чтобы народ, столкнувшийся лицом к лицу со смертью и разрушением, утвердился в своих попранных жизненных инстинктах, дав им прорваться с необузданной силой. Это был естественный процесс, а психологического равновесия удалось достичь не сразу. Поскольку немцы избежали кровавого истребления только для того, чтобы пережить тяготы своеобразной гражданской войны, моду на эротические фильмы нельзя объяснить тем, что в них публика обрела неожиданную отдушину для подавленных комплексов. Эти картины не заключали в себе и революционного смысла. Хотя некоторые из них притворялись, будто их возмущала суровость уголовного кодекса, они не имели ничего общего с довоенным бунтом против обветшалых сексуальных условностей. Не отражали эти картины и революционных чувств, бурливших в тогдашней литературе. Они представляли собой заурядные вульгарные поделки на потребу невзыскательной публики. Зритель требовал их, что само по себе, пожалуй, свидетельствует о всеобщем нежелании участвовать в революционных преобразованиях. Иначе политическая деятельность поглотила бы интерес к эротике. Разврат часто является бессознательной попыткой заглушить ощущение глубокого внутреннего отчаяния. Очевидно, этот психологический механизм срабатывал во многих немецких душах; они как бы оцепенели перед открывшейся свободой и инстинктивно спасались от нее в бездумных плотских удовольствиях. Поэтому вокруг эротических фильмов всегда есть печальный ореол.

Радушный прием, оказываемый этим картинам, естественно, вызывал резкую отповедь им. В Дюссельдорфе публика, смотревшая «Обет целомудрия», чуть не разорвала в клочья экранное полотно, в Бадене прокурор наложил запрет на копии «Проституции» Освальда и возбудил против него судебный процесс. Это движение протеста повсеместно возглавляла молодежь. В Дрездене она устроила демонстрацию против фильма «Девушка-мать», а в Лейпциге бойскауты выпустили манифест, где порицали подобную экранную белиберду и ее распространителей — актеров и владельцев кинотеатров.

Возможно, эти протесты были проявлениями революционного аскетизма? На дрезденской демонстрации молодежь разбрасывала антисемитские листовки, и этот факт несомненно говорит о том, что местная кампания была реакционным маневром, рассчитанным на то, чтобы разрядить крепнущее недовольство мелкой буржуазии прежними господствующими классами. Обвинив евреев в распространении эротических фильмов, дрезденские крупные политиканы твердо верили, что поведут мелкую буржуазию за собой. Ведь фильм о разврате и оргиях общественность осуждала с гневом и ригоризмом, что было особенно отвратительно, поскольку этим прикрывалась зависть к власть имущим, беззастенчиво пользовавшимся жизненными благами. Социалисты тоже вели борьбу с эротическими лентами. В Национальном собрании и на различных митингах они заявляли, что хотят национализировать кинопромышленность для того, чтобы изгнать с экранов эротическую заразу. Но предложить национализировать кинопромышленность ради укрепления прежних нравственных устоев значило обесценить идею революционных перемен, которая освящала деятельность социал-демократов. Подобные заявления социал-демократов импонировали филистерским настроениям и изобличали внутренний разлад между убеждениями многих социал-демократов и их мелкобуржуазными психологическими установками.

Эротическое поветрие было особенно модным в 1919 году, а потом пошло на убыль. В мае 1920 года Национальное собрание отклонило предложение национализировать кинопромышленность, но одновременно издало закон, по которому контроль над ней передавался в руки государства. Государственная цензура снова возымела силу.

Другую разновидность фильма, модного в послевоенное время, представляли собой исторические картины. Если эротические фильмы ютились на задворках экранного мира, то исторические зрелища самодовольно селились в его фешенебельных кварталах. Независимо от того, являлись ли эти фильмы подлинно художественными произведениями или нет, они были детищами, взлелеянными устроителями концерна UFA, которые, как ранее говорилось, проводили в жизнь идею служения искусства пропагандистским целям.

В январе 1920 года кинокритик Рудольф Пабст выпустил интересную статью, свидетельствующую о том, как основательно немцы готовились к завоеванию важных позиций в экономике и культуре. Пабст сурово бранил современные ему документальные короткометражки за то, что вместо развлечения они подсовывали зрителю пропаганду. Поскольку любая публика, по словам Пабста, хочет только развлекаться, эти киножурналы перед фильмом воспринимаются как скучные прелюдии. Огромный успех многих иностранных пропагандистских фильмов Пабст объяснял тем, что они были художественными картинами с увлекательным, захватывающим сюжетом. Он подчеркивал, что эти фильмы доводили пропагандистские идеи до зрителя тонко, а не трубили о них в лоб. Свою статью Пабст заключал следующим: немцы не должны твердить открыто зарубежному зрителю о своих мощных экономических возможностях. Следует действовать изощреннее, убеждая в этом противника полнометражными художественными фильмами, которые были бы максимально занимательны. Киноразвлечение, таким образом, было уже не средством к достижению цели — оно по сути стало самоцелью. И не случайно в 1920 году Deulig, прежде специализировавшийся на пропагандистской хронике, перешел к выпуску художественных фильмов.

Со дня рождения UFA ее устроители шли дорогой, которая была указана в статье Пабста, — и не случайно они расхваливали ее на все лады. Образчиком развлекательного постановочного фильма, который в высшей степени импонировал их вкусам и всем казался грандиозным, был избран итальянский суперколосс вроде «Камо грядеши» и «Кабирии». Эти картины пользовались невероятным успехом в Старом и Новом свете. Постановка их обходилась, конечно, в копеечку, но UFA была готова раскошелиться на миллионы. Сначала их вложили в картину «Истина побеждает», поставленную Джоэ Маем в 1918 году, — то была монументальная чепуха, где на материале любовной истории, разворачивавшейся в трех театрально изображенных эпохах, зрителю втолковывалась теория переселения душ.

Но за этой первой высокопарной попыткой последовали более примечательные произведения. Вдохновителем их явился Давидсон, который после слияния кинофирм в ноябре 1918 года стал одним из главных технических директоров UFA. Давидсон мечтал о постановках душещипательных драм с участием своей новой любимицы Полы Негри, и, считая, что только Любич способен продемонстрировать это женское совершенство, старался изо всех сил соблазнить режиссера своей затеей. «Нет, господин директор, — ответил Любич, — это не для меня. Мое дело — ставить комедии». В конце концов Давидсон уломал его. Война уже близилась к развязке, когда Любич снимал Полу Негри в двух фильмах, «Глаза мумии Ма» и «Кармен». Эти картины, где Пола Негри снималась с друзьями Любича актерами Эмилем Яннингсом и Гарри Лидтке, снискали Любичу славу драматического режиссера и преданного ученика Макса Рейнхардта, сценические приемы которого он перенес на экран.

Финансовый успех «Кармен» окрылил Любича и подвигнул на новые зрелищные кинопостановки. В течение первых двух послевоенных лет он выпустил четыре таких фильма, полностью оправдав надежды, которые Давидсон возлагал на их зарубежный триумф. Знаменитую серию открывала «Мадам Дюбарри», показанная в самом большом берлинском кинотеатре UFA-Palast у Зоологического парка, 18 сентября 1919 года, в тот самый день, когда двери кинотеатра впервые распахнулись перед публикой. В ту пору бесконечные колонны демонстрантов заполонили берлинские улицы — в фильме «Мадам Дюбарри» бушевали такие же толпы возбужденных парижан, изображавших кипение французской революции. Был ли это действительно революционный фильм? Вот опорные звенья его фабулы. Став всемогущей фавориткой короля Людовика XV, графиня Дюбарри, в прошлом ученица модистки, освобождает из тюрьмы своего любовника Армана де Фуа, которого заключили туда за убийство соперника на дуэли, и назначает королевским дворцовым телохранителем. Как писалось в рекламном листке UFA, «Арман тяготится новым положением и замышляет заговор, ставя сапожника Пайе во главе революционных начинаний». Пайе возглавляет депутацию во дворец в тот самый момент, когда король смертельно заболевает черной оспой. Встретив сапожника на лестнице, мадам Дюбарри арестовывает его и заточает в Бастилию. Немного погодя — пренебрежение к исторической правде оправдывается только нежеланием проникнуть в ее суть — Арман поднимает народ на штурм печально известного узилища, символизирующего абсолютистскую власть. Людовик XV умирает, а его фаворитка, изгнанная из дворца, предстает перед революционным трибуналом, который возглавляет Арман. Он пытается спасти мадам Дюбарри. Но Пайе не дает осуществить этот акт милосердия — он убивает Армана и приговаривает мадам Дюбарри к смертной казни. В конце фильма она стоит на эшафоте, а вокруг нее лес мстительно вскинутых кулаков — фанатически настроенная толпа ждет, когда голова красавицы падет на плаху.

Сценарист Ханс Крели, трудившийся вместе с Норбертом Фальком и другими над остальными историческими фильмами Любича, лишил французскую революцию всякого смысла. Вместо того чтобы проследить экономические и идеологические причины революционных событий, авторы трактуют их как результат психологических конфликтов. Обманутый любовник, воодушевленный мстительным чувством, поднимает народ на штурм Бастилии. Точно так же казнят мадам Дюбарри не по политическим соображениям, а из личной мести. Человеческие страсти в «Мадам Дюбарри» выступают не составной частью революции, а сама революция оказывается производной величиной от личных страстей. Будь оно иначе, трагическая гибель любовников навряд ли оттеснила бы на задний план фильма победоносное восстание народа.

Три последующих суперколосса Любича существенно не отличались от «Мадам Дюбарри». В «Анне Болейн» (1920) он истратил восемь с половиной миллионов марок на подробное изображение сексуальной жизни Генриха VIII, протекавшей на многокрасочном фоне, где фигурировали дворцовые интриги, замок Тауэр, две тысячи статистов и некоторые исторические эпизоды. На сей раз Любичу не пришлось искажать подлинные события, чтобы превратить историю в плод личной жизни тирана. В этой картине деспотические похотливые страсти тоже разрушают нежные чувства; дворянин-наемник убивает любовника Анны Болейн, а в финале она сама всходит на эшафот. В фильм вплетались эпизоды страшных пыток, которые, по словам одного рецензента, были «выразительным символом средневекового ужаса и везде присутствующей неумолимой смерти». Они лишь усугубляли зловещую атмосферу «Анны Болейн».

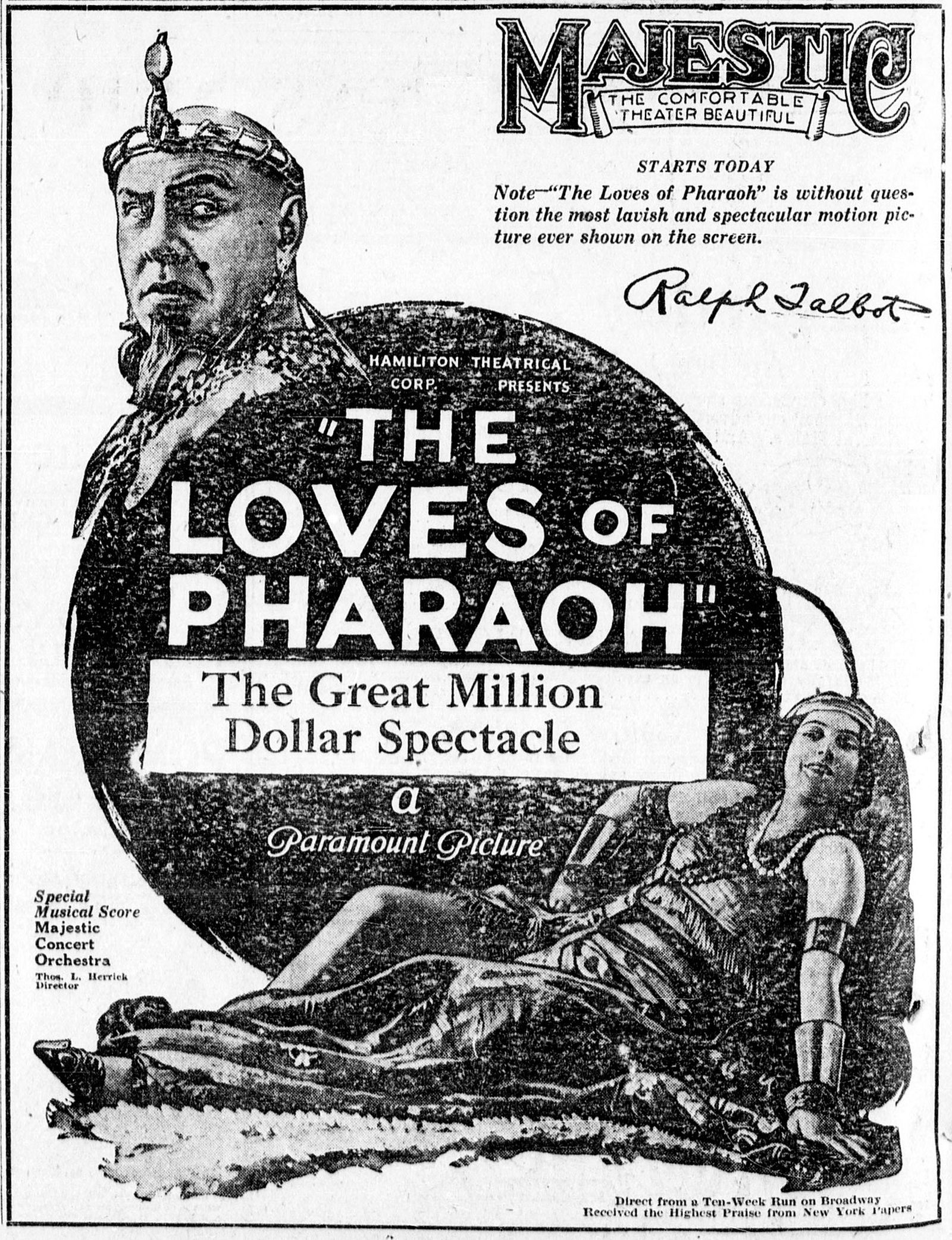

Те же самые атрибуты снова всплыли в картине Любича «Жена фараона» (1921),

которая тем не менее произвела должное впечатление на публику, поскольку вместо Тауэра в ней фигурировал Сфинкс, интрига усложнялась, и армия статистов заметно увеличилась. Центральный персонаж, тиран — фараон Аменес — без памяти влюблен в греческую рабыню Феониду и отказывается возвратить девушку ее законному владельцу, эфиопскому царю. По этой причине между обоими народами возникает кровавая война. Однако Феонида предпочитает фараону молодого человека по имени Рамфис, что придает этой переполненной чувствами и политическими страстями чепухе нужный мелодраматический колорит. По странной рассеянности сюжет поворачивает в финале к счастливой развязке, но в последний момент трагическое начало одерживает верх: любовников, которым следовало преодолеть все невзгоды, забрасывает камнями толпа, а Аменес умирает то ли от сердечного приступа, то ли от нервного истощения.

«Сумурун» (1920) — экранизация одноименной театральной пантомимы Рейнхардта с Полой Петри в главной роли — уводила зрителя от исторических тем в волшебное царство восточной сказки, где старый шейх переживал любовные злоключения, выступая комическим двойником Аменеса и Генриха VIII. Он заставал сына в объятиях собственной любовницы, молодой танцовщицы — их роковую встречу подстроил горбатый фокусник, который мстит танцовщице за то, что она пренебрегла его любовью. В припадке ревности шейх убивает прелюбодеев, после чего чувствительный горбун не может не прирезать шейха. Эта пышная феерия, в которой было слишком много трупов и поцелуев, выгодно отличалась от прежних обработок той же темы — она трактовала ее иронически.

Эта серия породила множество исторических зрелищ, повторявших сюжеты Любича и его соавторов. Презрением к французской революции пресловутый фильм Буховецкого «Дантон» (1921) превзошел даже «Мадам Дюбарри». В этой картине Робеспьер, завидуя популярности Дантона в массах, обвинял его в распутстве и заговоре с аристократами, но пламенной защитительной речью в суде Дантон обращал подозрительно настроенную публику в толпу своих фанатических приверженцев. Чтобы заручиться их поддержкой, Робеспьер распустил слух, что прибыло продовольствие, которое будет бесплатно роздано населению. Уловка удается: народ бежит прочь от Дантона, бросая его на милость безжалостного недруга. Фильм пытался убедить зрителя в том, что массы достойны такого же презрения, как вожди.

Международный успех любого произведения зависит от того, какие отклики оно может вызвать. Фильмы Любича (из послевоенных немецких картин их показали за границей первыми) давали пищу для кривотолков. К концу 1920 года они появились в Америке, где публика, уставшая от халтурных исторических драм, приняла их с энтузиазмом. Тамошние рецензенты единодушно заявили, что главное достоинство этих фильмов заключается в чувстве подлинности и поразительном «историческом реализме». Один критик так писал о фильме Любича «Анна Болейн»: «История представлена нам голой, достоверной, безо всякой романтической мишуры, во всём своем величии и грубости». Недовольная провалом политики президента Вильсона, американская публика, очевидно, жаждала фильмов, развенчивающих историю, — поэтому зрителю нравились картины, где великие исторические события оказывались делом рук беззастенчивых политиканов. По этой причине Любича прозвали в Америке «великим гуманистом истории» и «европейским Гриффитом».

Французы слишком натерпелись от немцев, чтобы воспринимать их фильмы с наивностью американцев. Одержимые недоверием, они считали, что из-за Рейна к ним ползет идеологическая зараза. Поэтому они считали Любича скорее хитрым пропагандистом, чем проповедником гуманизма, и обвиняли его в том, что прошлое союзников он умышленно в своих фильмах искажал. Парижский кинокритик Канудо так отзывался о них:

Французская история <...> написана извращенной и похотливой германской кистью»

Такое же мнение господствовало в других странах по соседству с Германией. Хотя швейцарский критик Амиге благодушно умилялся постановочным размахом кинозрелищ Любича, всё же он их грубо окрестил «орудиями мести». Эти пристрастные отзывы вряд ли были справедливы. Глумление над французской или английской историей не входило в задачи Любича — в противном случае UFA так не старалась бы продать эти ленты союзникам.

Оскар Кальбус в своей «Истории немецкого киноискусства», написанной в нацистском духе, не без пережитков прежних донацистских представлений объясняет моду на исторические кинозрелища временем их появления на свет. По словам Кальбуса, они были поставлены, «потому что в пору внутренних национальных неурядиц публика особенно чувствительно реагирует на представления, где изображаются великие исторические события и личности». Однако Кальбус проглядел то обстоятельство, что исторические фильмы обманывали публику, поскольку изображали не исторические события, а проявления личных интересов и, обращаясь к истории, казалось, преследовали единственную цель — убрать эту самую историю из поля зрения публики Впрочем, итальянские или американские исторические фильмы тоже не давали глубокого анализа прошлого, однако отсутствие исторического чутья в фильмах Любича примечательно потому, что возникли они в тот момент, когда в интересах социал-демократического режима следовало растолковывать народу социальные и политические причины происходящих в Германии событий. Немецкие кинозрелища, в которых американцы ошибочно видели вершины «исторического реализма», инстинктивно саботировали как всякое понимание исторических процессов, так и любую попытку разобраться в психологических моделях прошлых эпох.

Намек на понимание подлинного смысла фильмов Любича можно найти в том, что в «Сумурун» сам Любич играл горбуна, хотя в ту пору он уже забыл о своей актерской деятельности. Заколов шейха и освободив заложниц из гарема, горбун, не смыв крови с рук, возвращается в свой веселый балаган. Как писалось в рекламном буклете UFA, «он снова должен плясать и паясничать, потому что публика жаждет увеселений». Отождествляясь с горбатым героем, прикрывающим шуточками свои злодейства, Любич невольно усугубляет впечатление, что психологические истоки учрежденной им кинематографической моды коренятся в странной смеси цинизма и мелодраматической чувствительности. Мелодраматическая окраска оттеняла остроту цинизма, источник которого — нигилистический взгляд на мироустройство. Об этом, во всяком случае, свидетельствует та непоколебимая решимость, с которой в фильмах Любича и им подобных не только обрекаются на смерть сладострастные властители, но уничтожаются юные любовники, воплощающие в себе главные жизненные ценности. В этих фильмах у истории отнимался мало-мальский смысл. История, как бы говорили они, — это арена для разгула слепых и яростных инстинктов, плод дьявольских ухищрений, пускающих по ветру наши надежды на свободу и счастье.

Это нигилистическое евангелие, предназначенное для массового потребления, по-видимому, отвечало тайным желаниям широкой публики. Оно, безусловно, проливало бальзам на раны многих немцев, которые из-за унизительного военного поражения их отечества отказывались видеть в истории орудие справедливости или провидения. Низведя в «Мадам Дюбарри» или «Дантоне» французскую революцию до серии сомнительных приключений, этот нигилизм неприкрыто изобличал антиреволюционные, если не антидемократические настроения в послевоенной Германии. На сей раз в виде исключения нигилизм не пугал нацию. В чем причина? Единственно приемлемое объяснение следует искать в том, что большая часть немецкого населения жила в подсознательном или сознательном страхе перед социальными преобразованиями и, стало быть, приветствовала фильмы, где поносились не только дурные правители, но и добрые революционные начинания. Эти фильмы откровенно поощряли психологическое противление любой эмоциональной встряске, которая, возможно, возродила бы к жизни немецкую республику. Благодаря этому распространившемуся нигилизму немцы предавались мыслям о всеобщем уничтожении, что своим чередом, подобно грезам в «Пражском студенте» или «Гомункулусе», отражало мрачные предчувствия приближающейся катастрофы.

Американские обозреватели восхищались тем, как раскрепощенно движется камера в исторических кинопостановках Любича. Льюис Джекобс в своей книге «Подъем американского кино» пишет о том, что в те дни считалось великим новаторством «опрокидывать камеру к небу или направлять на мозаичные разводы на полу, задерживать внимание на спинах прохожих было в диковину, а быстрый монтаж ошарашивал тоже». Соображения Джекобса ошибочны, потому что впервые камера обрела свободу не в фильме Любича, а в военные годы, когда она с любопытством разглядывала предметы военного значения. Тогда часто снимались вырытые снарядом воронки и торчащие из них человеческие ноги или куча сваленных винтовок, автомобильные колеса и тела убитых солдат. Традиционная эстетика осудила бы такие фотографии за нарочитую бессвязность, но привыкших к ним зрителей военного поколения пленяла их своеобразная выразительная мощь. Изменение зрительных привычек способствовало раскрепощению камеры — она крупно снимала части человеческого тела и запечатлевала на пленке предметы в странных ракурсах.

Любичевский метод нагнетания драматизма при помощи таких кадров явился дополнительной новацией. Потрясенным катастрофой немцам приходилось приспосабливать свои привычные представления к нуждам момента. Вследствие любой такой метаморфозы меняется угол зрения: освященные традицией вещи утрачивают свой престиж, а другие, пребывавшие в небрежении, вдруг выдвигаются на первый план. Поскольку кинозрелища Любича подменяли старое понимание истории новым, растворявшим историю в психологии, его фильмы, естественно, были вынуждены прибегнуть к обновлению выразительных средств. Психологические установки понуждали включать в фильм такие детали, как мозаичные разводы на полу или спины прохожих, — на первый взгляд пустяки, которые тем не менее мощно подчеркивали важные события внутренней жизни.

Больше всего публику прельщал «неоспоримый талант господина Любича в изображении народных масс». Через много лет после выхода фильмов Любича на экран любители кино с удовольствием вспоминали, как бушевала чернь на парижских улицах в «Мадам Дюбарри», как кипели баталии в «Жене фараона» и тот эпизод в «Анне Болейн», где гигантская лондонская толпа поджидала перед Тауэром торжественный выход королевы. Любич, конечно, многому научился у Макса Рейнхардта: с первых своих шагов тот с поразительным мастерством умел размещать толпы театральных статистов в соответствующем пространстве и драматически оркестровать их движения. Вероятно, Рейнхардт предчувствовал грядущие события, так как из слагаемого его сценических композиций толпам суждено было превратиться в атрибут повседневной немецкой жизни. Этот процесс достиг апогея в послевоенную пору, когда толпы народа слонялись по улицам и площадям. Эти народные массы стали не только мощным социальным фактором — они были так же реально ощутимы, как любая личность. Став надеждой для одних и кошмарным наваждением для других, они бередили творческое воображение. «Говорящий хор» Эрнста Толлера наделил эти массы собственным голосом, да и сам Рейнхардт, основав недолговечный «Театр пяти тысяч», отдал им должное.

Немецкий кинематограф вовремя обратился к изображению народных масс на экране, поскольку теперь они превратились в динамические единства, движущиеся в широком пространстве, — изображать их взаимодействие в кино было гораздо легче, чем на сцене. Любич знал, как пластически воспроизвести эти народные массы, и даже придумал оригинальный кинематографический прием, позже широко пущенный в обиход послевоенного немецкого кино: контраст между отдельным человеком из толпы и самой толпой, изображенной наподобие сбитой, плотной массы. С этой целью Любич использовал в высшей степени кинематографический трюк, который лучше всего описан английским критиком Лежен в ее книге «Кино»: «Любич умело манипулировал своими марионетками, которые образовывали на экране человеческое множество, и противопоставлял ему одиночество как новую силу. Никто до Любича не умел так заполнять кадровое пространство человеческой круговертью и так освобождать от нее, так собирать в центр людей, летящих от рамки экрана, и снова, подобно смерчу, разметывать их в разные стороны, чтобы оставить одного-единственного человека, словно каменеющего посреди опустелой площади» Массовая сцена, типичная для картин Любича, разлагала толпу на слагаемые, обнаруживая в качестве ее ядра «отдельного, одинокого человека», который, когда толпа распадалась, оставался как бы заброшенным в пустоте. Поэтому человек казался неприкаянным существом в мире, где воцарилась угроза господства толпы. Таким изобразительным приемом, как, впрочем, и стереотипным сюжетом кинозрелища, подчеркивалось сочувствие отчаянному одиночеству отдельной личности, а заодно отвращение к черни и страх перед ее чреватой опасностями властью. То был художественный прием, изобличающий антидемократические настроения времени.

В картинах Любича и его подражателей — помимо Дантона, в них действовали такие личности, как Лукреция Борджиа и леди Гамильтон, — постоянно скрещивались две противоположные тенденции. Одна проявлялась в архитектуре декораций, костюмах и жанровых сценах, при помощи которых воскрешалось внешнее обличье прошлых эпох. С этой обращенной к внешнему миру тенденцией соперничала обращенная к внутреннему миру: она сказывалась в изображении психологических настроений и отличалась максимальным пренебрежением к историческим фактам. Однако эта странная смесь никого не волновала. Режиссеры умели ловко слить разнородные компоненты фильма в ласкающее глаз единство, где внутренние противоречия затушевывались, а не выпячивались. Но в глубине этого единства скрывался укоренившийся нигилизм, о котором я уже говорил.

Фальшивый сплав условного реализма и чрезмерного психологизма, который изобрел Любич со своими последователями, не привился в немецком кино. В большинстве послевоенных картин обращение к психологии героев господствовало над внешней характеристикой. Под влиянием не столько псевдореалистической «Мадам Дюбарри» Любича, сколько фантастического «Пражского студента» Вегенера эти фильмы так интенсивно отражали важные события, происходящие в глубинах коллективного сознания, что привычное, каждодневное окружение представало в них наподобие диковинных джунглей. Эти картины царили на экране в промежутке от 1920 года до 1924-го — в дальнейшем мы будем их рассматривать во временной последовательности.

Но прежде чем перейти к анализу самых значительных картин послевоенного периода, следует хотя бы вскользь коснуться второстепенных фильмов. Дать им такого рода интерпретацию — значит, говорить об их социально-психологической ценности, а не эстетической. Эти картины отвечали внутренним нуждам момента или старомодным вкусам, сосредоточивали свое внимание как на локальных особенностях жизни, так и на темах, могущих заинтересовать мировую общественность. Примечательно, что они не разделяли тенденции исследования внутреннего мира героев, но обращались к той тематике, которая позволяла им оставаться в пределах более или менее обыкновенной будничной жизни. Среди фильмов 1919-1920 годов особенно процветала та группа, где изображались сенсационные приключения в какой-нибудь известной или таинственной стране. Предпочтение оказывалось местам неизведанным, потому что они были особенно экзотичны. Во «Владычице мира» (в восьми сериях) отважная немецкая девица устремлялась из глухих уголков Китая в легендарную страну Офир, чтобы найти там сказочные сокровища царицы Савской. Другие фильмы того же рода — такие, как увлекательный «Человек без имени» Георга Якоби (1921) и ранняя картина Фрица Ланга «Пауки» (1919-1920), — тоже были многосерийными. Это объяснялось, вероятно, тем, что их действие разворачивалось на гигантском географическом пространстве. И хотя обошедшаяся в двадцать миллионов марок лента Джоэ Мая «Индийская гробница» скромно ограничилась пределами Индии и не нарушала обычного метража, она превосходила многосерийные приключенческие фильмы количеством захватывающих эпизодов. Этот суперколосс, насаждавший в немецких душах ту же мрачную мораль, что и исторические полотна Любича, перенес на экран не только удивительные волшебства йогов, но показывал крыс, грызущих оковы на плененном главном герое, слонов, образующих гигантские караваны, и эффектную схватку с тиграми. В те годы снимавшиеся в фильмах животные из цирков приносили их владельцам немалые доходы.

Многие фильмы, тяготеющие к экзотическим пейзажам и декорациям, напоминали грезы узника. Тюрьмой на сей раз была, конечно, искалеченная и блокированная со всех сторон родная страна. Такой она, по крайней мере, казалась большинству немцев. Пресловутая пангерманская «миссия в мире» окончилась крахом, и даже подступиться к этой теме было невозможно. Эти картины, вмещавшие в себя огромные географические пространства, свидетельствуют о том, как мучительно переживал немец свою невольную отторгнутость от мира. Ленты служили суррогатами и бесхитростно утоляли подавленную немецкую жажду экспансии при помощи олеографии, где воображению ничего не стоило присоединить к Германии всю вселенную и даже страну Офир. Что касается Офира, то в рекламном буклете «Владычицы мира» предусмотрительно отмечалось, что, по мысли Карла Петерса, это мифическое царство находится в Африке. Поскольку Карл Петерс был основателем Германского колониального общества и одним из администраторов немецкой Восточной Африки, ссылка на его имя прямо намекает на то, какие специфические ассоциации возникали в ту пору вокруг этих фильмов. Снарядить дорогостоящие экспедиции на край света продюсерам помешала инфляция. Поэтому китайские пагоды украшали немецкие холмы, а бранденбургская песчаная равнина заменяла барханы аравийских пустынь. Размах павильонных съемок благотворно сказался на немецком кинематографе — отныне он занялся переоборудованием студий и расширением изобразительных средств.

Чтобы дополнить частностями общую панораму — занятие скучное и бесконечное, однако всё же небесполезное, — следует, пожалуй, поговорить еще о комедиях, выходивших в эту эпоху, сосредоточенную на исследовании внутреннего мира. На этом поприще снова царил Любич, который оставил его, чтобы расчистить поле деятельности Давидсону. Впрочем, действительно ли он вышел из игры? Выводя толпы статистов, чтобы проклясть мадам Дюбарри или встретить приветственными кликами Анну Болейн, Любич параллельно переносил на экран оперетты. Например, «Куклу» (1919) или сатирическую комедию «Принцесса устриц» (1919), где на фоне эффектных декораций он неуклюже высмеял американские обычаи. Любич, таким образом, претворял в жизнь философию своего горбуна из «Сумурун», который «должен плясать и паясничать, потому что публика жаждет увеселений». Если учесть, как скоропалительно Любич переходил от изображения пыток и убийств к танцам и клоунаде, то вполне вероятно, что психологической подоплекой его комедий был всё тот же нигилизм, который пронизывал его исторические драмы. Благодаря такому подходу Любич лишал серьезности великие события и разменивал свой комический талант на пустяки. Сдобренные его остроумием, такие пустяки превращались в пряные лакомства. С 1921 года, распрощавшись с историческими сюжетами, Любич уходит с головой в пикантный, развлекательный фильм, ставить который он был мастер. В его ленте «Горная кошка» (1921), не имевшей большого успеха, Пола Негри, игравшая дочь разбойника, разгуливала с кошачьей грацией среди необычных, словно разбухших архитектурных форм, которые усиливали эффект этой пародии на балканское чванство, надутый милитаризм и, вероятно, на модное увлечение экспрессионизмом.

Не будь картин Любича, тогдашние немецкие кинокомедии не стоили бы упоминания. Экранизации оперетт и театральных пьес — среди них извечный «Старый Гейдельберг» (1923) — оттесняли ленты, исполненные неподдельного кинематографического юмора, и американские комедии, не в пример национальным, успешно утоляли жажду публики вволю посмеяться. Это обстоятельство еще раз доказывает, что естественное стремление к счастью немцы в себе не культивировали, а, пожалуй, просто мирились с ним.

Желание убежать от реальности отчасти уравновешивалось настоятельной нуждой примкнуть к той или иной стороне в борьбе идей. Некоторые фильмы, выражая негодование филистеров, сокрушались по

поводу послевоенного распутства нуворишей и увлечения танцами Откровенные пропагандистские призывы перемежались в этих фильмах с призывами восстановить пошатнувшуюся нравственность.

Два фильма возвели такой поклеп на французскую армию, что французскому правительству пришлось послать резкую ноту протеста в Берлин. Другие навлекали на себя запреты цензуры распространением антисемитских и антиреспубликанских взглядов В напряженной атмосфере тех лет политические страсти разгорались по невинному поводу. В 1923 году в Мюнхене из-за антисемитских выступлений сорвали показ картины Манфреда Ноа по драме Лессинга «Натан Мудрый» — этот случай предвосхищал знаменитые нацистские демонстрации в Берлине, которые девятью годами позже привели к запрету романа Ремарка «На Западном фронте без перемен». Однако эти экранизации интересны только с идеологической точки зрения: они отражали групповые политические настроения, а не психологические установки.

Еще в 1919 году немецкий эстетик Виктор Э. Пордес сетовал на то, как топорно и неуклюже немцы воспроизводят на экране коллизии, где есть сцены общественной жизни и задеваются вопросы общественного поведения. Он говорил, что когда в кино изображается поведение цивилизованных людей, датские, американские и французские фильмы значительно превосходят немецкие «своей изощренностью, качеством актерского ансамбля, тоном, нюансировкой, сдержанностью актерской игры и, наконец поведением». Конечно, речь идет вовсе не о тупости немецкого кинематографа, который не умел изображать цивилизованные нравы. Больше того, критические наблюдения Пордеса подтверждают наши выводы относительно тенденции, характерной для всех крупных немецких фильмов до 1924 года. Они и не задавались целью изображать реально существующие явления — неотвратимое поражение на этом поприще обеспечивалось их внутренними установками. Лучшие литературные произведения и живописные полотна той поры точно так же изобличают отвращение к реализму. Однако эта стилистическая схожесть не исключала различий в содержании и смысле; напротив, в своих главных достижениях немецкое кино шло самостоятельным путем. Причину обращения к внутреннему миру действующих лиц следует искать в господствующих надеждах и чаяниях коллективной души. Миллионы немцев, в особенности из мелкобуржуазных слоев, словно отгородились от реального мира, который жил по указке союзников, страдал от инфляции и яростных внутренних передряг. Немцы действовали так, точно пережили психологическое потрясение, извратившее нормальные взаимоотношения между их внутренним и внешним существованием. На первый взгляд немцы жили по-прежнему; в психологическом плане они ушли в самих себя.

Этому бегству в глубины собственной души способствовали различные обстоятельства. Во-первых, это самоуединение отвечало интересам господствующих классов Германии, — ведь их общественное благополучие зависело от того, хотели ли массы смотреть сквозь пальцы на причины своих лишений. Во-вторых, мелкобуржуазные слои всегда любили, когда ими управляла твердая рука; а когда им на головы внезапно свалилась политическая свобода, они теоретически и практически не были готовы ею воспользоваться. Психологическое потрясение, пережитое ими, было вызвано свободой. В-третьих, они вышли на общественную арену в тот момент, когда любая попытка сохранить существование мелкой буржуазии была связана с безотлагательными социалистическими преобразованиями. Но могли ли социал-демократы на свой страх и риск проводить в жизнь революционную программу? Положение создалось настолько критическое, что ни у кого не хватало сил и мужества распутать этот клубок.

Однако видеть в психологическом исходе из внешнего мира только ретроградное движение — значит серьезно упростить дело. За время этого бегства от реальности немецкая коллективная душа испытала немало потрясений, и они нанесли ей много психологических увечий. Презирая или отрицая любые революционные начинания, эта коллективная душа поневоле отчаянно старалась разобраться в том, что же в ней происходит, и хотела приспособиться к сложившейся жизненной ситуации. Вековую веру в необходимость авторитарного режима, свергнутого революцией, разъедали сомнения, и всё-таки немцы не желали с этой верой расставаться. Правда, в послевоенные годы, занимаясь самоанализом, немцы изучали исключительно психологический механизм отдельной личности, изолированной от общества, но это не означает, будто они стремились сохранить автономию отдельной личности и ее свободу от общественных связей. Кроме того, немецкое понимание личности так отягощено традиционными идеологическими представлениями, что их тоже следует иметь в виду.

Фильмы послевоенного периода — с 1920 по 1924 год — представляют собой уникальный внутренний монолог. Они изобличают те процессы, которые происходили в самых укромных пластах немецкого коллективного сознания.

Калигари

Чех Ганс Яновиц, один из сценаристов фильма «Кабинет доктора Калигари», вырос в Праге, средневековый облик которой близок призрачным снам. В один из октябрьских вечеров 1913 года молодой поэт Ганс Яновиц, живший в ту пору в Гамбурге, отправился на ярмарку, надеясь там в толпе найти девушку, незадолго до этого пленившую его красотой и манерой держаться. Репербан, эта злачная улица, известная каждому матросу, была запружена палатками. Гигантский памятник Бисмарку работы Ледерера стоял, точно угрюмый часовой, у торговой гавани в Хольстенвалле. Из сумрачного парка, окаймлявшего Хольстенвалль, до Яновица донесся приглушенный девичий смех, и тот, полагая, что смеется его исчезнувшая избранница, устремился в парк. Смех, которым девушка, очевидно, приманивала своего кавалера, пропал в кустах. Когда через некоторое время Яновиц двинулся к выходу, из-за деревьев внезапно вынырнула зловещая фигура и направилась, как показалось Яновицу, в ту сторону, откуда слышался смех девушки. Краем глаза Яновиц успел разглядеть этого странного человека. С виду он был обыкновенный буржуа. Скоро он исчез в темноте, и дальнейшие поиски уже не имели смысла. Наутро крупно набранный подзаголовок местной газеты сообщил: «Чудовищное сексуальное преступление в парке Хольстенвалля. Юная Гертруда... убита». Смутное предчувствие подсказало Яновицу, что Гертруда и есть та самая девушка с ярмарки, и он пошел на похороны жертвы. Во время погребальной церемонии Яновицу вдруг показалось, что в толпе находится убийца, еще не схваченный полицией. Человек как будто узнал его тоже. Он оказался тем самым зловещим незнакомцем, появившимся в парке из-за деревьев.

Соавтор Яновица по «Калигари» Карл Майер родился в столице одной из австрийских провинций, Граце, где отец его, богатый промышленник, жил бы вполне безбедно, не возымей он маниакального желания играть в рулетку по «научной системе». В расцвете сил он продал недвижимость и во всеоружии своего «безошибочного» метода отбыл в Монте-Карло. В Граце он появился спустя несколько месяцев совершенным банкротом. В результате этой катастрофы отец-маньяк, очутившись на улице с шестнадцатилетним Карлом и тремя сыновьями помладше, покончил с собой. У Карла Майера, совсем еще мальчика, оказались на руках трое братьев. Пока он, колеся по Австрии, торговал барометрами, пел в хоре и подвизался в деревенском театре на выходах, его интерес к сцене укоренился и возрос. Не было такого театрального жанра, который он не изучил бы за долгие годы кочевой жизни. Карл Майер накопил богатый опыт, и тот во многом помог его будущей карьере кинематографического поэта. В начале войны молодой человек зарабатывал себе на хлеб тем, что рисовал портреты Гинденбурга на открытках в мюнхенском кафе. В военное время, по свидетельству Яновица, Майера не раз подвергали психиатрическому обследованию, и он, должно быть, сильно обозлился на военных психиатров-чинуш, занимавшихся его делом.

Война окончилась. Яновиц, с самого начала ее служивший офицером пехотного полка, вернулся с фронта убежденным пацифистом, ненавидящим власть, которая послала на верную смерть миллионы людей. Он понимал, что неограниченная власть — зло уже сама по себе. Обосновавшись в Берлине, он встретился с Карлом Майером и скоро понял, что этот эксцентричный молодой человек, никогда, впрочем, не бравший в руки перо, разделяет его революционные настроения. Почему бы совместно не воплотить их на экране? Опьяненный фильмами Вегенера, Яновиц верил, что кинематограф дает большие возможности для мощных поэтических откровений. Как водится в молодости, друзья вели нескончаемые беседы, в которых неизменно всплывали гамбургское приключение Яновица и душевный поединок Майера с психиатрами. Обе истории, казалось, дополняли одна другую и были связаны между собой. После таких разговоров приятели отправлялись гулять по ночному городу, и особенно радовала их шумная крикливая ярмарка на Кантштрассе. То были настоящие веселые джунгли, больше напоминающие ад, чем рай. Однако это был рай для тех, кто после ужасов войны узнал муки бедности. В один из вечеров Майер потащил Яновица на интермедию «Человек и машина», которая произвела на него глубокое впечатление. Там действовал сильный человек, который творил неслыханные чудеса в сомнамбулическом состоянии. Он двигался как загипнотизированный, свои действия он сопровождал восклицаниями, в которых зачарованный зритель пытался прочесть свою судьбу.

Любой творческий процесс достигает того момента, когда довольно мелкого впечатления, чтобы слить воедино все элементы. Таинственная фигура сильного человека и явилась этой добавкой. В этот вечер друзья впервые воочию увидели подлинную историю Калигари. Рукопись они сочинили за полтора месяца. Определяя роль каждого в этом произведении, Яновиц называет себя «отцом, заронившим семя», а Майера — «матерью, зачавшей и вскормившей плод». К концу работы возникла маленькая трудность: авторы ломали себе голову, каким именем окрестить главное действующее лицо, прототипом которого послужил ненавистный Майеру психиатр, мучивший его во время войны. Редкая книга «Неизвестные письма Стендаля», попавшая им в руки, подсказала решение. Перелистывая свою находку, Яновиц наткнулся на то место, где Стендаль, только что вернувшийся с поля сражения, встретил в миланской La Scala офицера по имени Калигари. Это имя друзья и взяли на вооружение.

На следующую ночь, пока директор спал, Франсис с помощью троих медицинских служащих, которым он доверился, обыскивает кабинет Калигари и находит улики, полностью доказывающие его вину. Среди книг они обнаруживают старый том о фокуснике XVIII века, который, разъезжая по Северной Италии, заставлял под гипнозом медиума Чезаре убивать любого, кто попадется под руку, а пока тот отсутствовал, держал для обмана полиции его восковую фигуру. Главное изобличение директора — его собственноручные клинические записи. Они повествуют о том, как тот хотел проверить рассказ о гипнотической власти Калигари, как его желание переросло в одержимость и, когда сомнамбула оказался под его попечением, он не устоял перед искусом проделать с ним эти ужасные опыты. Директор полностью слился с личностью Калигари. Чтобы вырвать у него признание в преступлениях, Франсис показывает директору труп его послушного раба — сомнамбулы. И как только этот страшный человек понимает, что Чезаре мертв, им овладевает буйное помешательство, и служители сумасшедшего дома надевают на него смирительную рубашку.

Эта зловещая история в духе Э. Т. А. Гофмана была откровенно революционной. В ней, по словам Яновица, они вместе с Карлом Майером заклеймили произвол государственных властей, которые ввели всеобщую воинскую повинность и запалили фитиль войны. Немецкое милитаристское правительство казалось авторам прототипом кровожадной власти Калигари. Подданные австро-венгерской монархии, они были в лучшем положении по сравнению с большинством германских граждан. Поэтому им удалось понять роковые тенденции, присущие немецкой государственной системе. Она живо воплотилась в образе Калигари: он проповедует неограниченную власть, которая обожествляет произвол и, удовлетворяя страсть к господству над остальными, беззастенчиво попирает все человеческие права и ценности. Будучи послушным орудием в руках Калигари, Чезаре в такой же степени убийца и преступник, как и невинная жертва Калигари. Так, по крайней мере, его замыслили авторы. По словам пацифистски настроенного Яновица, они создали Чезаре в смутном желании нарисовать портрет обыкновенного человека, который под давлением принудительной воинской повинности обучился убивать и безропотно класть голову на поле боя. Революционный смысл этой истории откровенно раскрывается в ее финале — в отождествлении психиатра и Калигари: разум одолевает безрассудную силу, безумная власть символически уничтожена. Подобные мысли нередко высказывались на современной сцене, но авторы «Калигари» выразили их языком экрана, не прибегая к характерному для экспрессионистких пьес восхвалению «нового человека», не признающего власти и авторитета. И произошло чудо: Эрих Поммер, директор Decla-Bioscop, принял этот необычный, чтобы не сказать крамольный, сценарий. Только было ли это чудом? Поскольку в послевоенное время укоренилось мнение, что зарубежный рынок можно завоевать лишь подлинно художественными произведениями, немецкую кинематографию, конечно, и так тянуло к экспериментальному, эстетско-изощренному развлечению. Искусство обеспечивало экспорт, а экспорт означал экономическое преуспеяние. Страстный приверженец этой формулы, Поммер отличался несравненным нюхом на кинематографические новации и вкусы зрителей. Независимо от того, уловил ли он смысл странной истории, предложенной Майером и Яновицем, он несомненно почуял в ней атмосферу времени и интересные изобразительные возможности. Поммер был прирожденный делец: с одинаковой ловкостью он торговал кинотоваром, улаживал административные дела и прежде всего умело поощрял энергичных режиссеров и актеров. В 1923 году UFA сделала Поммера генеральным директором всей ее продукции. Его закулисная деятельность поневоле оставила след на догитлеровском экране.

На постановку «Калигари» Поммер пригласил Фрица Ланга, но в середине предварительных переговоров Лангу пришлось вернуться к завершению своего серийного фильма «Пауки». Этого потребовали прокатчики, и преемником Ланга оказался Роберт Вине. Поскольку его отец, некогда знаменитый дрезденский актер, к концу жизни страдал легким помутнением рассудка, взяться за историю доктора Калигари Вине был внутренне готов. Полностью согласный с планами Ланга, Вине намеревался внести в сценарий радикальные изменения, которым яростно воспротивились оба сценариста. Но слушать их никто не пожелал.

Первоначальная история была рассказом о реальных ужасах. Редакция Вине преобразила рассказ в химерическую небылицу, порожденную больной фантазией Франсиса. В результате переделки этот сюжет оказался вставленным в обрамляющий его рассказ, где Франсис изображен безумцем. Фильм «Калигари» открывается первым из двух эпизодов, образующих рамку. Франсис сидит на садовой скамейке во дворе дома умалишенных, прислушиваясь к невнятному бормотанию такого же душевнобольного, как и он сам. Медленно двигаясь, точно призрак, мимо проходит одна из обитательниц мрачного заведения — это Джейн. «То, что я пережил с ней, страшнее твоих мытарств, — говорит Франсис приятелю, — сейчас я тебе про это расскажу». Затемнение. На экране возникает панорама Хольстенвалля и разворачивается ряд событий, которые, как известно, заканчиваются изобличением Калигари. После нового затемнения начинается второй и финальный эпизод сюжетного обрамления. Франсис, закончив свою печальную историю, бредет за товарищем в дом и там присоединяется к толпе умалишенных. Среди них — Чезаре, который с отсутствующим видом мнет пальцами цветок. Директор заведения, кроткий, неглупый с виду человек, подходит к больным.

Заблудившись в лабиринте галлюцинаций, Франсис принимает его за призрачный образ, порожденный собственной фантазией, и обвиняет воображаемого врага в том, что он опасный безумец. Франсис приходит в неистовство, бросается на больничных служителей с кулаками. Действие переносится в палату, где директор осматривает обессилевшего Франсиса. Надев роговые очки, он сразу приобретает новое обличье, становясь похожим на Калигари. Потом он снимает очки и с прежним кротким видом говорит ассистентам, что Франсис принимает его за Калигари. Отныне он понимает причину болезни пациента и знает, как его лечить. После этого радостного известия зрители расходятся.

Сюжетное обрамление не случайно разозлило обоих сценаристов. Оно искажало, если не ставило с ног на голову их сокровенный замысел. Если в сценарии безумие выступало неотъемлемым признаком власти, в редакции Вине «Калигари» прославлял власть и осуждал ее безумных противников. Революционный фильм, таким образом, превратился в конформистский. Воспользовавшись стародедовским способом, он объявлял здорового, но опасного смутьяна безумцем и упекал его в дом для умалишенных. Этой переменой фильм, конечно, был обязан не столько личным пристрастиям Вине, сколько его инстинктивному подчинению нуждам экрана. Фильмы, по крайней мере, коммерческие, вынуждены идти навстречу массовым желаниям публики. В измененном виде «Калигари» уже не произведение, откровенно выражающее чувства интеллигенции, а фильм, потворствующий вкусам и настроениям менее образованного зрителя.

Если правда то, что в послевоенные годы большинство немцев страстно хотело вырваться из тисков грубого внешнего мира, погрузиться в непостижимый мир души, психологические установки в редакции Вине еще более последовательны, чем в сценарии. Версия Вине, перечеркнув старый замысел, четко отразила повальное бегство немцев в самих себя. В «Калигари» (и в некоторых других фильмах того времени) введение обрамляющего рассказа обладало не только эстетическим смыслом, но и символическим содержанием. Характерно, что Вине не стал калечить сценарий, и хотя «Калигари» превратился в конформистский фильм, его революционная фабула сохранилась и была подчеркнута лишь в качестве фантазии безумца. Иначе говоря, поражение Калигари происходило в психологической сфере. Таким путем фильм Вине намекает на то, что во время этого бегства в самих себя немцы исподволь стали пересматривать свое отношение к власти. В самом деле, даже огромное большинство социал-демократов из рабочих еще были далеки от революционных действий, но одновременно психологическая революция уже, по-видимому, подготавливалась в глубинах коллективного сознания. Фильм отражает эту двойственность внутренней немецкой жизни, соединив реальность, где власть Калигари торжествует, с галлюцинацией, где та же самая власть терпит поражение. Трудно вообразить себе лучшее символическое обозначение бунта против авторитарных установок, который, очевидно, происходил под благопристойной личиной филистера, отвергающего этот бунт в действительности.

Яновиц хотел, чтобы декорации к «Калигари» писал художник и иллюстратор Альфред Кубин. Предтеча сюрреалистов, он наводнил безобидные сценические задники леденящими душу призраками и зловещими видениями, всплывшими из глубин подсознания. Вине загорелся идеей раскрашенных полотен, но предпочел Кубину трех художников-экспрессионистов: Германа Варма, Вальтера Рёрига и Вальтера Реймана. Они были связаны с берлинской группой «Штурм», которая благодаря одноименному журналу Герварта Вальдена немало способствовала пропаганде экспрессионизма во всех областях искусства.

Хотя экспрессионистская живопись и литература возникли в предвоенные годы, завоевали они публику лишь в 1918 году. В этом отношении Германия отчасти напоминала Советскую Россию, где за короткий период военного коммунизма расцвели различные течения абстрактного искусства. Революционному народу казалось, что экспрессионизм сочетает в себе отказ от буржуазных традиций с верой в человеческую мощь, которая способна изменить общество и окружающий мир. Этим он зачаровывал многих немцев, страдающих от распада привычного мира.

«Фильмы должны стать ожившими рисунками» — таков был девиз Германа Варма в ту пору, когда он с двумя коллегами приступил к созданию мира Калигари. Полностью

отвечая их взглядам, полотна и декорации «Калигари» изобиловали зубцеобразными, остроконечными формами, живо напоминая готические архитектурные каноны. Эти сочетания форм — их стиль позднее превратился почти что в манерность — лишь намекали зрителю на то, что перед ним дома, стены, ландшафты. Невзирая на отдельные изъяны и погрешности — некоторые задники явно противоречили художественной условности целого, другие же сохраняли верность ей, — декорации привели к тому, что материальные объекты превратились в тревожные орнаменты. Эти косые трубы над беспорядочным нагромождением крыш, окна в форме стрел или бумажного змея, эти древообразные арабески — символы угрозы, а не деревья — в таком виде Хольстенвалль напоминал диковинный призрачный город, который еще раньше возникал в угловатых и четких композициях серии рисунков художника Лионеля Фейнингера. Больше того, орнаментальная система «Калигари» подчинила себе пространство, придала ему условный характер при помощи нарисованных теней, дисгармонирующих со световыми эффектами, и зигзагообразных изображений, предназначенных уничтожить все правила перспективы. Пространство то уменьшалось до плоской поверхности, то увеличивало свои параметры, превратившись в то, что один критик назвал «стереоскопическим микрокосмом».

Надписи в фильме существовали в качестве важного декорационного элемента, предполагая, вполне естественно, тесную связь между титром и рисунком. В одном эпизоде желание безумного психиатра во всём подражать Калигари выражается в нервно прыгающих буквах, из которых складываются слова: «Я должен стать Калигари» — слова, которые маячат перед ним на дороге, в облаках, на вершинах деревьев. Втиснуть живые движущиеся существа в этот искусственный, нарисованный мир было страшно трудно. Из всех актеров только двоих протагонистов можно счесть подлинными созданиями фантазии рисовальщика. Исполнитель роли Калигари Вернер Краус сам кажется призрачным фокусником, который блуждает среди сотканной им паутины линий и теней, а Чезаре — Конрад Фейдт, — крадущийся вдоль стены, чудится ее порождением. Образ старого карлика и старомодные костюмы простонародья подчеркивают ирреальность ярмарочной толпы и помогают ей разделить странную жизнь абстрактных форм.

Хотя «Декла» предпочла отказаться от первоначального сценария Майера и Яновица, об их замысле чудесно рассказывали «ожившие картины». Эти экспрессионистские абстракции были пронизаны тем же самым революционным духом, который побудил обоих сценаристов обвинить власть — власть, весьма почитаемую в Германии, — в бесчеловечном произволе. Однако редакция Вине свела на нет революционный смысл экспрессионистского оформления или, по крайней мере, вместе с первоначальным сценарием заключила его в скобки. На первый взгляд экспрессионизм в фильме «Кабинет доктора Калигари» кажется не чем иным, как верным воспроизведением фантазии безумца при помощи живописных средств. Именно так понимали и восхищались декорациями «Калигари», как и рисунком движений его героев, многие немецкие критики, современники картины. Один самонадеянный критик заявлял: «Замысел передать видения, рождающиеся в мозгу душевнобольного... при помощи экспрессионистских полотен не только хорошо продуман, но и хорошо воплощен. Здесь этот стиль имеет право на существование и выдерживает поверку логикой».

Восторженные мещане проглядели весьма примечательную особенность: хотя косые печные трубы в «Калигари» и увидены глазами безумца, в фильме им ни разу не противопоставляются трубы нормальные, перпендикулярные. Экспрессионистская орнаменталистика определила и решение финального эпизода, где с филистерской точки зрения должны были появиться перпендикулярные печные трубы, которые ознаменовали бы возврат к условной реальности. Следовательно, стиль «Калигари» так же далек от живописания безумия, как и от воплощения революционных замыслов. Какова же его функция на самом деле?

В послевоенные годы экспрессионизм нередко считали изображением примитивных импульсов и спонтанных ощущений. Брат Герхарта Гауптмана Карл, замечательный писатель и поэт экспрессионистской ориентации, придерживался такого определения и задавался вопросом: как лучше всего выразить эти непроизвольные проявления до глубины взмятенной души? Карл Гауптман утверждал, что современный язык из-за своей извращенности не годится для этой цели, а вот фильм, или, как он говорил, биоскоп, дает уникальную возможность запечатлеть на экране брожение внутренней жизни. Конечно, подчеркивал он, биоскоп должен изображать только те внешние проявления вещей и человеческих существ, которые действительно отражают движение души.

Взгляды Карла Гауптмана проливают свет на экспрессионистский стиль «Калигари». У него была своя функция — превратить экранный феномен в феномен души — функция, которая затемняла революционный смысл фильма. Превратив картину в пластическую проекцию психологических процессов, экспрессионистское оформление «Калигари» гораздо убедительнее, чем обрамляющий рассказ, символически воплотило всеобщее бегство в самих себя, которое переживали немцы в послевоенные годы. И пока этот процесс укоренялся в глубинах массовой души, не случайно то, что странно движущиеся герои и декорации в экспрессионистской или схожей манере появились в каждом сколько-нибудь значительном фильме. Последние следы их заметны в фильме «Варьете» Э. А. Дюпона (1925). Благодаря сложившимся стереотипам эти декорации и жесты героев стали чем-то вроде привычной глазу уличной картинки — скажем, «Люди за работой». Только на сей раз надпись была другой и читалась так: «Душа за работой».

Decla, развернув бешеную рекламу, кульминацией которой явилась сбивающая с толку афиша «Ты должен стать Калигари», впервые показала фильм в феврале 1920 года в берлинском кинотеатре Marmorhaus. Среди газет и журналов — все они единодушно восхваляли «Калигари», называя его первым художественным произведением на экране, — особенной глупостью отличалась газета Vorwarts!, центральный орган социал-демократической партии. Последний эпизод в фильме, где директор дома умалишенных обещает вылечить Франсиса, она толковала так: «В нравственном смысле этот фильм неуязвим. Он внушает симпатию к умственно расстроенному человеку и уверенность в жертвенной деятельности психиатров и врачей».

Вместо того чтобы признать, что нападки Франсиса на ненавистную власть как нельзя лучше отвечают антитоталитарной установке социал-демократов, газета предпочла увидеть в самой власти образчик разнообразных совершенств. Опять сработал тот же самый психологический механизм: стихийные буржуазные пристрастия социал-демократов скрестились с их сознательными социалистическими установками. Если немцы так пленились фильмом, что превозносили предлагаемую им модель поведения, французы почуяли, что перед ними не просто замечательный фильм. Они пустили в обиход словечко «калигаризм» и употребляли его применительно к послевоенной Европе, где всё было поставлено с ног на голову. Это в какой-то степени доказывает, что французы уловили связь между «Калигари» и немецким общественным устройством. Нью-йоркская премьера «Калигари» (апрель 1921 года) прочно утвердила за ним мировую славу. И хотя «Калигари» породил отдельные подражания и служил мерилом художественности, этот «самый спорный фильм своего времени» не оказал, серьезного воздействия на развитие американского и французского кино. Точно одинокий ледниковый валун, он стоял особняком .

Итак, «Калигари» показывает «душу за работой». В какое же рискованное плавание пускается душа, взмятенная идеей революции? Фабульные и пластические элементы фильма тяготеют к абсолютно противоположным полюсам. Один из них можно назвать «Властью», или, точнее, «Тиранией». Тема тирании, которой были одержимы сценаристы, главенствует на экране от начала до конца ленты. Вращающиеся кресла невероятной величины символизируют авторитет городских властей, представители которых восседают на них. Соответственно и гигантская спинка стула на чердаке Алана свидетельствует о незримом присутствии властей, которые угрожают ему. Лестницы углубляют впечатление от интерьеров: бесконечные ступени ведут в гору к полицейскому участку, и даже в сумасшедшем доме три параллельных ряда бегущих лестничных ступеней намекают на то, что доктор Калигари занимает высшее положение в этой иерархии. Фильм удачно создает образ Калигари — тирана, образ того же типа, что Гомункулус и Генрих VIII Любича. Это блистательно подтверждается страницами романа Джозефа Фримена «Никогда не отступай». Герой его, венский историк, рассказывает о своей жизни в немецком концлагере, где после долгих пыток его бросают в камеру. «И вот, лежа в одиночке, я размышлял о докторе Калигари, а потом безо всякой связи об императоре Валентиниане, владыке римского мира, которому доставляло удовольствие карать смертной казнью за малейший или мнимый проступок. Любимыми изречениями цезаря были: «Отрубить ему голову», «Сжечь заживо», «Бить палками, пока не сдохнет». Я подумал, что за удивительный правитель XX века получился бы из него, подумал так и сразу же заснул». В этих размышлениях засыпающего человека схвачена суть характера Калигари: он двойник Валентиниана и предшественник Гитлера. Калигари — своеобразный его предшественник потому, что пускает в ход гипнотическую власть для полного подчинения пациента своей воле. Его методы целью и содержанием предвосхищают те опыты с народной душой, которые первым провел Гитлер в гигантском масштабе. И хотя во времена «Калигари» тему искусного гипнотизера экран уже варьировал (она присутствовала в американском фильме «Трильби», который шел в Берлине в военные годы), но не он, конечно, навеял ее сценаристам. Должно быть, «Калигари» — порождение одного из тех темных импульсов, которые возникают в результате медленного движения литосферных плит человеческой жизни и порой воплощают истинные видения.

Естественно думать, что полюсом, противоположным тирании, явится в «Калигари» полюс свободы: ведь только любовь к ней подвигала Майера и Яновица изобличить природу тирании. Этот противоположный полюс представляет собой пластические элементы, сконцентрированные вокруг ярмарки — ярмарки с ее рядами палаток, осаждающей их пестрой толпой и разнообразными увеселениями. Здесь Франсис и Алан охотно присоединяются к праздным зевакам. Здесь же, в сцене своего триумфа, доктор Калигари наконец попадает в ловушку. Пытаясь определить суть ярмарки, литературные источники часто прибегают к воспоминаниям о вавилонском столпотворении или о самом Вавилоне. В памфлете XVII века так определяется шум, царящий на ярмарке, — «это такой несусветный гам, что поневоле думаешь: вавилонское столпотворение, да и только». А почти двести лет спустя молодой английский поэт восторженно воскликнул: «О ярмарка! Ты балаганный Вавилон!». Эти библейские реминисценции безошибочно характеризуют ярмарку как княжество анархии в царстве развлечений. В этом и таится ее вечная притягательность. Люди всех социальных прослоек и возрастов радуются собственному растворению в этом прибежище ярких красок и резких звуков, где живут уродцы и где можно пережить самые острые ощущения — от страшного испуга до наслаждения невиданными лакомствами. Для взрослых ярмарка — это возвращение в детство, где игры и серьезные дела приравнены друг к другу, где реальное сливается с воображаемым, где случайные желания бесцельно испытывают свои безграничные возможности. Благодаря этому возвращению в детство взрослый человек ускользает от цивилизации, которая стремится подавить и довести до истощения хаос инстинктов, — ускользает, чтобы восстановить в правах этот хаос, который тем не менее лежит в основе цивилизации. Ярмарка — это не свобода, но анархия, «чреватая» хаосом.

Примечательно, что большинство ярмарочных сцен в «Калигари» открывается кадрами с шарманщиком, который знай себе крутит ручку, а за ним — макушка карусели, ни на минуту не останавливающей своего бега по кругу. Круг в фильме служит символом хаоса. Если свобода уподобляется реке, то хаос можно уподобить водовороту. Можно, забывшись, с головой нырнуть в этот омут хаоса, но плавать в нем невозможно. Антиподом тираническому бесчинству Калигари Майер и Яновиц избрали ярмарку и ее балаганную вольницу. Это обстоятельство изобличает незрелость их революционных настроений. Многие немцы, подобно Майеру и Яновицу, мечтали о свободе, но не могли, по-видимому, даже представить себе ее смутные контуры. Их взгляды на свободу отдавали богемой; они были результатом наивного идеализма, а не подлинного понимания событий. Но, пожалуй, я не погрешу против истины, если замечу, что ярмарка в «Калигари» точно отразила хаотическое духовное брожение в послевоенной Германии.

Преднамеренно или нет, но «Калигари» показывает, как мечется немецкая душа между тиранией и хаосом, не видя выхода из отчаянного положения: любая попытка бегства от тирании приводит человека в крайнее смятение чувств, и нет ничего странного в том, что весь фильм насквозь пропитан атмосферой ужаса. Подобно нацистскому миру, микрокосм «Калигари» изобилует зловещими знамениями, ужасными злодеяниями, вспышками паники. Приравнивание ужаса к безнадежности достигает особого напряжения в финальном эпизоде, который вводит в фильм реальную жизнь. За исключением двусмысленной фигуры директора и его призрачных помощников, обыкновенная жизнь в фильме представлена жизнью скопища безумцев, которые слоняются как неприкаянные в странных интерьерах. Нормальное в «Калигари» — это сумасшедший дом: трудно более точно запечатлеть в образе всеобщее отчаяние. В «Калигари», как и в «Гомункулусе», распоясываются страсть к разрушению и невероятный садизм. Их появление на экране еще раз говорит о том, как сильно эти чувства завладели немецкой душой.

Формальное своеобразие раскрывает, как правило, своеобразие смысловое. В «Калигари» впервые утвердились те приемы, которые составляют техническую достопримечательность немецкого кинематографа. «Калигари» стоит первым в длинном ряду стопроцентно павильонных фильмов. Пока шведы, к примеру, преодолевая огромные трудности, запечатлевали на пленке реальную метель или природный лес, немецкие режиссеры, влюбленные в павильонные эффекты, выстраивали (по крайней мере до 1924 года) целые ландшафты в стенах киностудий. Они предпочитали повелевать искусственным миром, нежели зависеть от случайных подачек реальности. Их самозаточение в студиях было частью всеобщего бегства в самих себя. Поскольку немцы решили искать защиты в собственной душе, они не могли позволить экрану исследовать заброшенную ими живую реальность. Это обстоятельство объясняет характерную роль архитектуры в немецком кино — как отмечали многие критики, она бросается в глаза почти в каждом фильме после «Калигари». «Дело чрезвычайной важности, — пишет Пол Рота в одном из послевоенных обзоров, — понять ту значительную роль, которую сыграл архитектор в развитии немецкого кино». Да и могло ли быть иначе? Фасады домов и комнаты служили не только фоном — они были иероглифами, где запечатлелась структура души в пространственных формах.

В «Калигари» искусно использован свет. Благодаря световым приемам зритель может наблюдать убийство Алана, не видя его: на чердачной стене он видит лишь тень Чезаре, закалывающего тень студента. Такие приемы превратились в характерную примету немецкого кино. Французский писатель Жан Кассу приписывает немцам изобретение «волшебной световой игры в павильоне», а американский критик Гарри Алэн Потамкин считает световые приемы в немецком фильме «огромным вкладом в мировой кинематограф». Это увлечение светом можно генетически возвести к сценическим экспериментам Макса Рейнхардта, которые он проводил незадолго до появления «Калигари». При постановке в берлинском Немецком театре довоенной драмы Райнхарда Иоганнеса Зорге «Нищий», одного из самых ярких и мощных проявлений экспрессионизма, он заменил привычные декорации воображаемыми, которые создал при помощи световых эффектов. Рейнхардт, конечно, ввел их в угоду стилю этой пьесы. Но эта аналогия послевоенным фильмам самоочевидна. Под влиянием тех же экспрессионистских пристрастий многие немецкие операторы плодили на экране тени, буйно растущие, как сорная трава, и камера сочетала эфемерные призраки с диковинно освещенными арабесками или лицами. Кинематографисты старались превратить сценическое оформление в странную световую игру. Они пытались преобразить его в декорацию человеческой души. «Свет вдохнул душу в экспрессионистские фильмы», — пишет Рудольф Курц в своей книге о киноэкспрессионизме. Точно так же справедлив и обратный вывод: душа в этих фильмах стала действительным источником света, а включить эту внутреннюю иллюминацию помогла отчасти мощная романтическая традиция.

Попытка «Калигари» слить в одно целое декорации, актеров, свет и действие открывает смысл структурной организации фильма, которая, начиная с «Калигари», прочно утвердилась на немецком экране. Рота ввел термин «павильонный конструктивизм», который характеризует «поразительную законченность и завершенность каждой ленты немецкой студии». Но подобной законченности можно достичь только при том условии, если материал, подлежащий организации в структуру, не противится ей. (Организованность немцев во многом обязана их стремлению подчиняться.) В силу того, что реальность по сути своей непредсказуема и потому требует внимательного наблюдения, а не управления, реализм на экране несовместим с тотальной организацией материала. «Студийный конструктивизм» и тщательная работа со светом указывают на то, что немецкое кино имело дело с нереальными событиями, которые разыгрывались в полностью контролируемом пространстве.

Во время визита в Париж спустя шесть лет после премьеры «Калигари» Яновиц навестил графа Этьена де Бомона, который жил в старинной резиденции в окружении мебели в стиле Людовика XVI и картин Пикассо. Граф выразил свое восхищение «Калигари», назвав его «столь же завораживающим и непонятным, как немецкая душа». Он продолжал: «Настало время немецкой души заговорить. Французская заговорила более века назад, во время революции, а вы всё это время молчали... Теперь мы в ожидании того, что вы поведаете нам и миру».

Графу не пришлось долго ждать.