С чем у вас ассоциируется радуга — с детскими воспоминаниями или, быть может, миром, любовью, жизнерадостностью и наивностью? В России радужный флаг признан экстремистской символикой, и теперь появление радуги на предметах рассматривается властями как угроза государству.

Нелюбовь к радуге охватывает не только наших политиков, но и неореакционеров на Западе. Все они, как правило, ставят во главу угла традиционные ценности и религию, противопоставляя себя «бездуховным радужным прайдам». Однако не стоит забывать, что радуга в первую очередь является древним христианским символом.

Корреспондент самиздата Саша Ангел собрал визуальную подборку примеров, как образ радуги использовался в христианском искусстве, и рассказал, как этот символ отражался в религиозных текстах и какое значение имел для верующих.

Радуга — ветхозаветный христианский символ, который начиная со Средневековья особенно активно использовался верующими людьми, в том числе и в искусстве. Символ Божьей милости и завета между Богом и людьми присутствует в иконописи, архитектуре и даже в иллюстрациях к священному Писанию.

Символизм радуги ведет нас в самую глубину веков, к древнейшей христианской Библии, где она упоминается как знамение завета между Господом и землей. Так, в главе 9-й Бытия говорится:

12 И сказал [Господь] Бог: вот знамение завета, который Я поставляю между Мною и между вами и между всякою душею живою, которая с вами, в роды навсегда: 13 Я полагаю радугу Мою в облаке, чтоб она была знамением [вечного] завета между Мною и между землею.

14 И будет, когда Я наведу облако на землю, то явится радуга [Моя] в облаке; 15 и Я вспомню завет Мой, который между Мною и между вами и между всякою душею живою во всякой плоти; и не будет более вода потопом на истребление всякой плоти.

16 И будет радуга [Моя] в облаке, и Я увижу ее, и вспомню завет вечный между Богом [и между землею] и между всякою душею живою во всякой плоти, которая на земле.

17 И сказал Бог Ною: вот знамение завета, который Я поставил между Мною и между всякою плотью, которая на земле.

Символ радуги используется в христианском искусстве в иконографиях «Страшный суд», «Вознесение Господне» и «Собор всех святых» и в изображениях видений пророка Иезекииля и апостола Иоанна Богослова.

Так, в Откровении Иоанна Богослова 4:2-3 говорится:

И тотчас я был в духе; и вот, престол стоял на небе, и на престоле был Сидящий; и Сей Сидящий видом был подобен камню яспису и сардису; и радуга вокруг престола, видом подобная смарагду.

Также радуга упоминается в Книге пророка Иезекииля 1:28–2:1:

В каком виде бывает радуга на облаках во время дождя, такой вид имело это сияние кругом. Такое было видение подобия славы Господней.

Изображение радуги в раннехристианский период

Если говорить про радугу в ранний период развития христианства, то, например, притча Спасителя про мудрых и неразумных дев изображается в катакомбе Кириаки, возле гробницы христианки. Иисус Христос изображен с «радужным нимбом кругом головы, овальным лицом, небольшой бородой и длинными волосами, в тунике и паллиум, обращаясь с поднятой рукою, как бы говоря пяти мудрым девам, стоящим направо от Него, показывая свои зажженные факелы; последние — в руках пяти неразумных дев, представленных налево от Христа — погашены».

Однако в то время примеры использования радуги все же встречаются редко — к раннехристианскому периоду относится формирование новых символов, широко используемых верующими. К таким символам можно отнести ихтиса (др.-греч. Ίχθύς — рыба), доброго Пастыря.

Если же переходить к периоду Вселенских соборов, то и тут можно отыскать радужный символ. Так, перестроенный при императоре Юстиниане I собор Святой Софии на куполе имел изображение Иисуса Христа на радуге. Эти мозаики сейчас недоступны, но в 1847 году в храме св. Софии проводились реставрационные работы, в ходе которых немецкий археолог Зальценберг изучил и скопировал мозаики, издав в 1854 году книгу.

Кроме того, примеры использования радуги можно встретить в немногочисленных сохранившихся до наших дней книгах той эпохи. Так, в Венском Генезисе (иллюстрированная рукопись Книги Бытия) 6-го века есть подобные иллюстрации.

Западная и византийская традиция изображения радуги

Наибольшее распространение радуги как символа относится уже к византийской и западной традиции.

В том же Константинополе в 1077–1081 гг. построенная Церковь Христа Спасителя в Полях (сейчас это мечеть Кахрие-джами) имела такие изображения. Так, в левом, северном куполе, в центре изображена Богородица с Младенцем и идущие от Нее лучи радужных орнаментов, которые разделяют шестнадцать изображений пророков со свитками, где написаны их пророчества о Деве. В настоящее время эта часть здания используется в качестве мечети, а потому изображения замазаны и скрыты.

Другим примером использования радуги в византийской традиции является мозаика Страшного суда на западной стене церкви Санта-Мария-Ассунта на острове Торчелло (Венеция, XII в.), на которой изображен Иисус Христос, восседающий на радуге.

Во всех приведенных примерах радуга изображается натуралистично, но в ней можно выделить всего несколько цветов. Западная же традиция изображения радуги несколько иная. В ней радуга представляется более яркой, с бо́льшим количеством цветов.

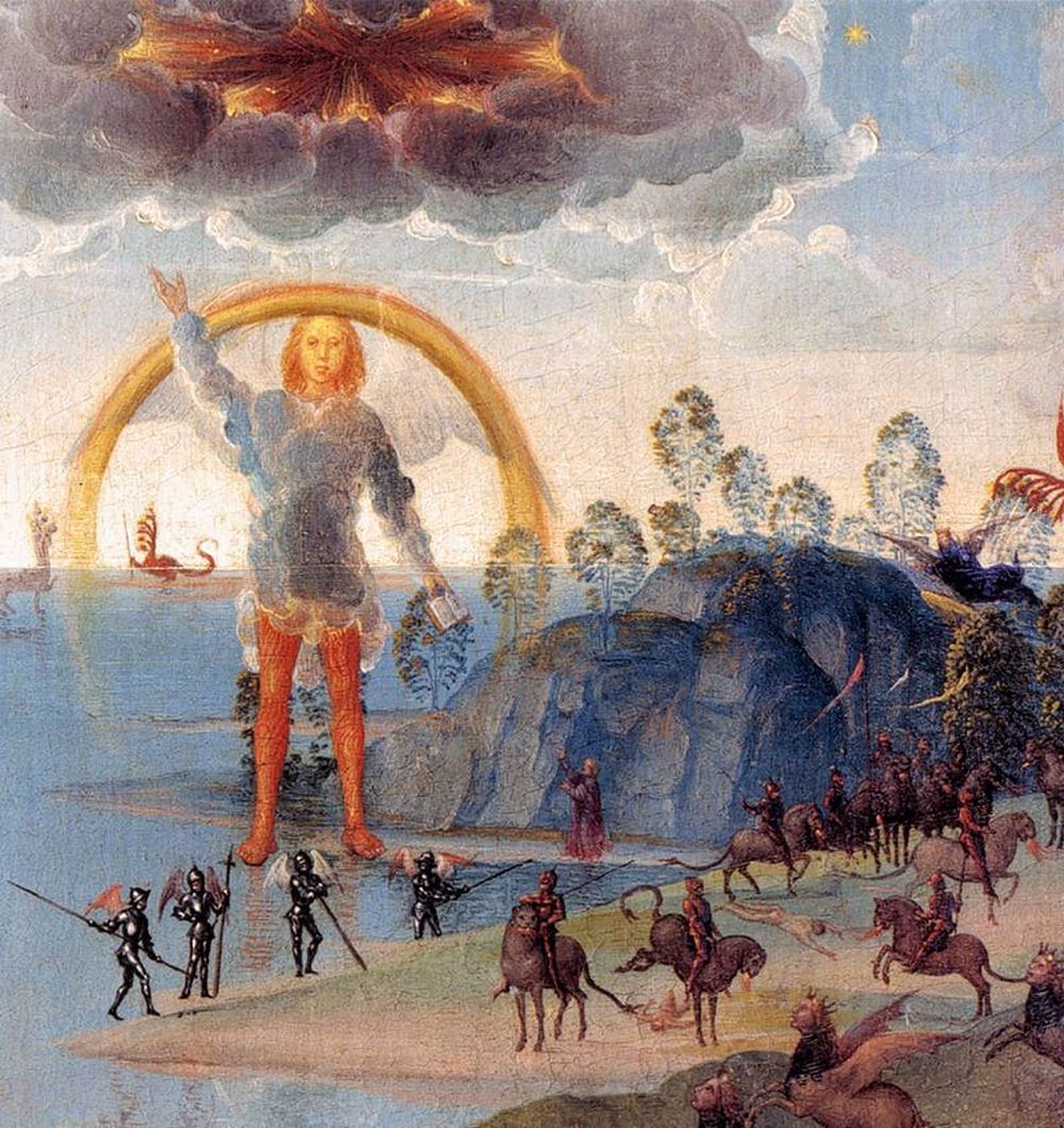

Так, в связи с тем, что на Западе книга Апокалипсис (в которой радуга упоминается) была популярнее, чем на Востоке, то и количество изображений на сюжет этой книги больше. Например, созданный нидерландским художником «Алтарь двух Иоаннов» Ганса Мемлинга изображает Иоанна Богослова на острове Патмос и видение конца мира.

Радуга есть на работах Стефана Лохнера «Страшный суд», а также на одноименной работе Рогира ван дер Вейдена. Все вышеперечисленные художники относятся к эпохе Северного Возрождения.

Изображения радуги в западной традиции более яркие по сравнению с византийской.

Другим примером изображения радуги является фреска «Страшный суд» в Капелле дель Арена в Падуе (1304–1306 гг.), созданная Джотто ди Бондоне. В этой работе примечательно то, что сама мандорла вокруг Иисуса Христа обладает фактурностью, будто бы состоит из «перьев».

Радуга и православная традиция

Несмотря на близость православия на Руси к византийской традиции, радуга в православной иконописи встречается редко.

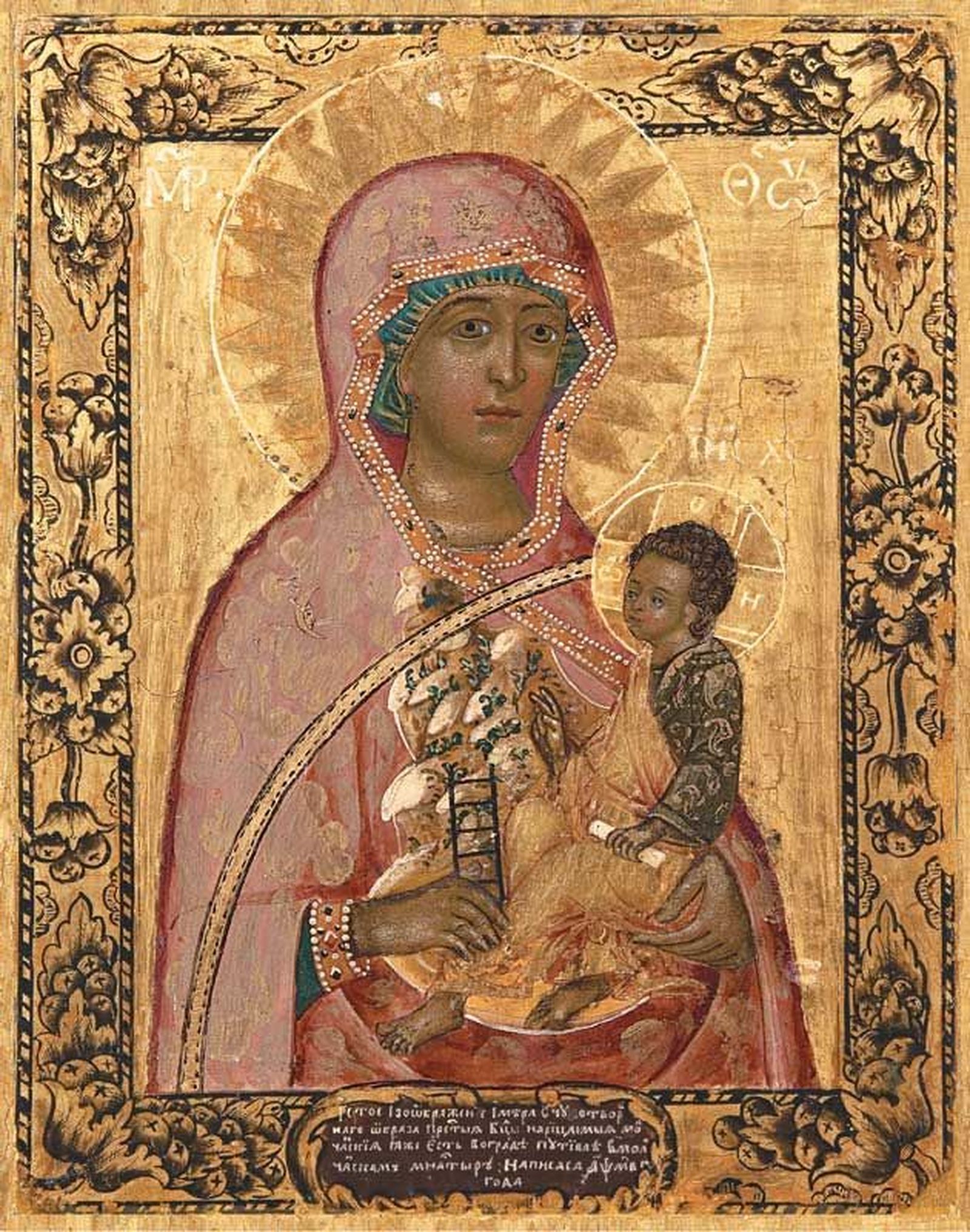

Однако в качестве примера можно вспомнить образ Богородицы. Так, на Молченской иконе на мафории (верхней одежде) Божьей Матери изображается радуга, идущая к нимбу Иисуса.

Однако на иконе присутствуют и другие символы: в правой руке Богородица держит лестницу, а на фоне ее груди можно разглядеть изображение горы.

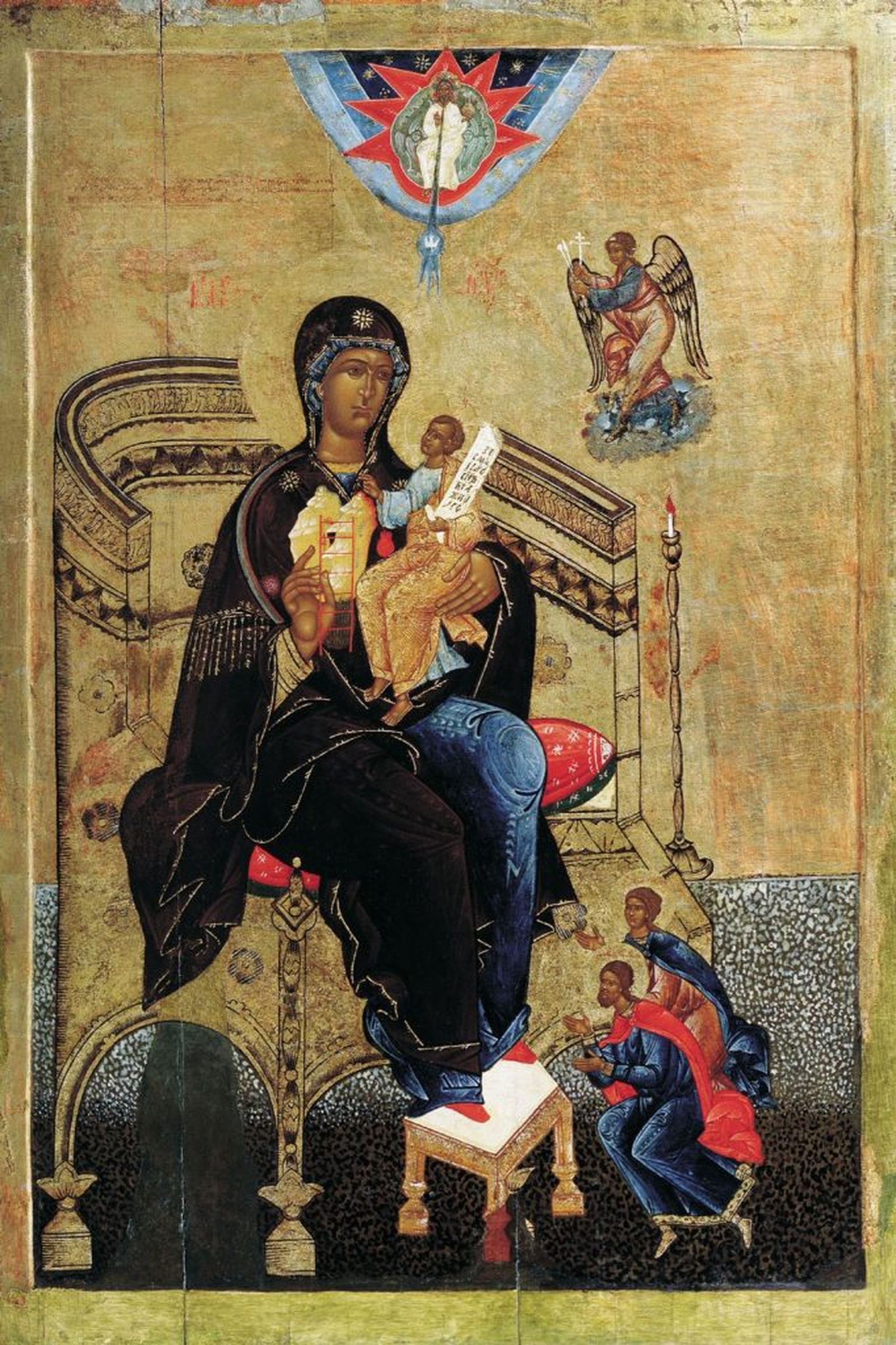

Другим примером иконы Богородицы с таким же набором символов может стать «Нерукосечная Гора».

Икона отсылает к ветхозаветному сюжету о толковании пророком Даниилом сна царя Навуходоносора:

34 Ты видел его, доколе камень не оторвался от горы без содействия рук, ударил в истукана, в железные и глиняные ноги его, и разбил их.

35 Тогда все вместе раздробилось: железо, глина, медь, серебро и золото сделались как прах на летних гумнах, и ветер унес их, и следа не осталось от них; а камень, разбивший истукана, сделался великою горою и наполнил всю землю.

Многие толковали этот отрывок как указывающий на Иисуса Христа. Так, один из Отцов Церкви Ириней Лионский указывал на это:

Даниил, предвидя Его пришествие (говорит), что пришел в этот мир камень отсеченный без рук (Дан. 2:34). Ибо (слово) «без рук» указывало на то, что пришествие Его в мир было не от действия рук человеческих, т. е. тех мужей, которые обыкновенно секут камни, т. е. не от действия в сем Иосифа, но от того, что одна только Мария содействовала устроению. Ибо этот камень от земли существует и от силы и от мудрости Божией. Посему и Исаия говорит: «так говорит Господь: я полагаю в основание Сиона камень драгоценный, избранный, главный, краеугольный, честный» (Ис. 26:16), дабы мы понимали, что Его пришествие в человеческом естестве было не от хотения мужеского, но от воли Божией.

Радугу можно встретить в уникальной росписи Спасо-Преображенского собора Мирожского монастыря в композиции «Вознесение Господне», на которой присутствует изображение двойной радуги.

Стоит отметить, что этот собор, построенный в XII веке, был расписан неизвестными мастерами из Греции. Стиль росписей близок к византийским мозаикам этого же века.

Таким образом, радуга как символ завета между Богом и людьми присутствует в православной традиции, но связан по большей части с образом Божьей Матери. В росписях же отечественных храмов и монастырей практически не встречается.

Радуга остается религиозным символом, и тысячелетняя история использования этого символа не может быть перечеркнута ни современными общественными движениями, ни государством.