Можно ли увидеть в амазонском каннибализме не только проявление дикости, но и сложную философию инаковости и союзов? Получится ли дружить с богом-людоедом? И почему враг становится источником обновления культуры?

Эдуарду Вивейруш де Кастру, антрополог и профессор национального музея Бразилии, в сборнике эссе «Мрамор и Мирт», выпущенном издательством Ad Marginem, погружается в метафизические исследования разных лет и проводит параллели с концептами коренной мысли. В отличие от его главного труда — «Каннибальские метафизики» — эта работа написана доступным языком и дает простые ответы на сложные вопросы. Исследования, приведенные де Кастру, охватывают огромный пласт познания человечества в коренных традициях разных народов, и в этом труде он раскрывает динамику идентичности врага, играющую ключевую роль в амазонских традициях инаковости и социальном обновлении.

Публикуем его четвёртое эссе «Имманентность врага», в котором автор рассказывает, как каннибализм становится механизмом включения другого, а враг — способом обновления субъектности, почему враг у индейцев становится частью социума через телесную трансформацию и какие существуют ритуалы убийства.

Имманентность врага

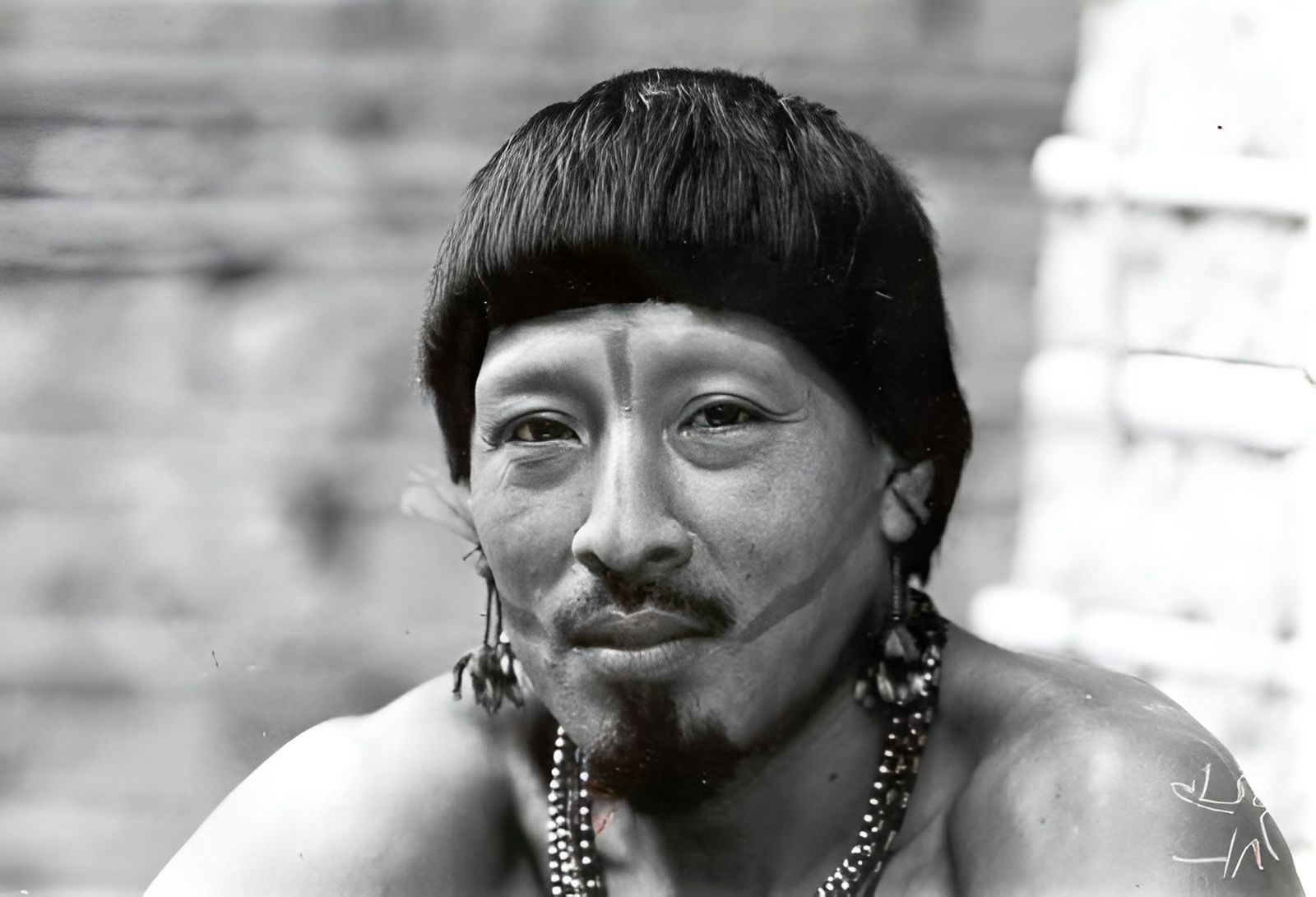

В данной статье рассматриваются отношения между воином и его жертвой в понимании араветЕ — народа, который проживает в Восточной Амазонии и говорит на языке группы тупигуарани. Материалы, которые мы представляем читателю, были опубликованы в более обширном тексте; в данном эссе они приводятся в сокращении и рассматриваются с компаративистской точки зрения. Нашим вопросом является динамика идентичности, обусловливающая статус фигуры моропи-нан (moropi’na, «убийца») у аравете. Поэтому нас интересуют прежде всего не функции — политические, идеологические или иные, — связанные с этим статусом, а само его создание посредством определенных ритуальных процессов. На наш взгляд, исследование подобного становления может помочь лучше понять широко распространенный среди индигенных народов Амазонии символический режим, экономию инаковости, где высшим значением наделяется понятие «враг».

Элементы космологии

Исток и начало вселенной аравете находится в различии между человеческим («биде», bide) и божественным («май», тал). Это различие было создано в начале времен, когда небо и земля отделились друг от друга. Люди поссорились с будущими богами, и те ушли, подняв небосвод и забрав с собой знание о вечной молодости и изобилии, не требующем труда. С тех пор люди называют себя «оставленными» («эньян ми ре», hena mi re), то есть брошенными Маи. Всё, что есть на земле, имеет низший онтологический статус по сравнению с людьми и предметами, перешедшими на небесный уровень. В частности, живущие на земле подвержены времени, то есть смертны.

Между тем из всех невечных существ нашего космического уровня люди занимают особое место: они — это «те, кто уйдет» («уха мэ’э рин», uh а me’e riri), единственные, кто после смерти присоединится к Маи. Когда человек умирает, часть его, которая называется «ин» (in), или «душа», поднимается в небо, где ее встречают Маихэте (Mai-hete) — «истинные боги», та божественная раса, которая больше всех интересуется человечеством. Маихэте подобны аравете, только они красивее, выше и сильнее любого человека, как и всё небесное. Телесная раскраска богов — гиперболизированный вариант ритуальной раскраски аравете: кожа и волосы смазываются ярко-алым уруку, на тело лепятся белые перышки с груди гарпии; на голове диадемы из оперенья красных ара или канинде; серьги в виде цветов, сделанные из желтых перьев из зоба тукана и бирюзово-голубых перьев котинги. Но Маи, помимо этого, носят великолепные геометрические узоры, меандры, ромбы и тонкие полосы, нарисованные иссиня-черным соком женипапу. Этот стиль характерен для различных врагов аравете, в частности для страшных каяпб. Собираясь на войну или охоту, аравете обмазывают лицо и тело соком этого плода, который символизирует ягуара; но никогда не рисуют изображений с его помощью. Получается, во внешнем виде Маи одновременно присутствуют черты аравете и их врагов.

И в самом деле, аравете утверждают, что Маи одновременно и «как мы», и «как враги». Не только из-за «вражеской» телесной раскраски, но прежде всего из-за своей свирепости и опасности. Маи — людоеды. Как только мертвые прибывают на небеса, они убивают их и съедают. После этого они восстанавливают их, погружая кости съеденных в каменный чан, наполненный волшебной водой, которая кипит (-pipe означает «кипеть» или «ферментироваться») без огня. Тогда мертвые оживают, становясь «как Маи», то есть вечно молодыми и красивыми. Вернувшиеся мертвые вступают в брак с богами и возвращаются вместе с ними на землю, чтобы разделить пищу, которую люди дарят небесному народу во время ритуалов. Когда шаманы («пейё», реуе) путешествуют на небеса, они общаются с богами и мертвыми и часто приводят их на землю, чтобы они могли поучаствовать в этих праздничных пирах или просто пообщаться с живыми. Шаманизм аравете — главным образом средство обмена между живыми и Маи. Люди дают богам есть — как в пищевом, так и в сексуальном смысле, а взамен получают песни («музыку богов» в исполнении шаманов) и прочие духовные блага: среди которых, разумеется, и жизнь на небесах после смерти, но одновременно вечное сохранение мира, так как каннибальское и сексуальное поглощение мертвых не дает Маи обрушить небосвод на землю.

Боги аравете неоднозначны в различных аспектах. В отличие от большинства космологий народов тупи-гуарани, в космологии аравете Маи не являются культурными героями, отцами или творцами мира, хозяевами человечества. Боги аравете одновременно находятся и по ту, и по эту сторону культуры или цивилизации. Хотя они и обладают абсолютным шаманским знанием, умеют воскрешать мертвых и заставлять орудия трудиться сами по себе, их всё равно определяют как «примитивных» («ука-хэте мэ’э», uka-hete те’е, «всего лишь существующие» — так говорят о животных) людей, не имеющих огня и культурных растений. Эти завоевания цивилизации людям дали не Маи; совсем наоборот, когда-то всему этому научил их человек. Так, хотя сегодня кулинарные методы богов похожи на человеческие, к ним всё равно применяется любопытный эпитет: «мэ’э ви а-рэ» (те’е wi а-ге), «едоки сырого мяса»; это распространенное определение ягуара.

Важно понимать, что аравете имеют в виду, говоря, что Маи «как враги» («авин хэрин», awin heriri). Боги как враги, потому что обращаются с мертвыми аравете так, как будто те враги: убивают и поедают их. Но это потому, что мертвые ведут себя с богами как враги: только что умерший человек некрасив, грязен и мелочен, его переполняет обида на смерть. Когда души мужчин поднимаются на небо, их встречают настойчивые просьбы Маи дать им ценные дары: души женщин для сексуальных контактов. Так как мертвые всегда отличаются жадностью и отказываются установить отношения с Маи, их убивают. Так и получается, что боги «как враги»; однако на самом деле настоящие враги — это мертвые, ведь небесным миром повелевают боги. И в результате они наконец становятся «как мы» («биде хэрин», bide herin): они законно занимают в своем мире позицию субъекта.Слово bide, которое я перевел как «человечество», также означает «мы», «люди» и «аравете». Отметим, что это не этноним, как «аравете» (слово, придуманное белыми), и не отличительное и определяющее «самоназвание». Bide синтаксически и семантически эквивалентно папе («ньяне»), местоимению первого лица инклюзивно-множественного числа (его противоположность — иге, «уре», первое лицо исключительно-множественного числа). Bide маркирует энунциативную позицию, то есть это действительно местоимение, маркирующее позицию субъекта, а не имя собственное. Подобно многим другим амазонским обществам, аравете не используют этнонимических существительных для объективации коллектива, к которому принадлежат, — они применяются как раз для врагов (awin').

Категориальная неопределенность богов отражает их социологический статус: являясь будущими супругами мертвых, Маи являются свойственниками живых. В частности, Маи-хэтэ имеют эпитет «урэ тиван охо» (иге tiwa oho), то есть «наши гигантские - ужасные потенциальные свойственники». Tiwa, потенциальный свойственник или кросс-кузен, — термин, который обозначает любого не-родственника; это слово имеет агрессивные и/или эротические коннотации и не используется для обращения к соплеменникам. «Тиван» — это почти «авин» (awiri),враг, но враг, с которым возможен союз. Аравете называют словом tiwa всех не-аравете, с которыми устанавливают любые отношения, помимо глобальных и безличных отношений между ними и коллективными врагами.

Свирепые и прекрасные, опасные и желанные для людей, питающиеся сырым мясом, но обладающие шаманской сверхкультурой, враги и союзники, Маи несут на себе печать фундаментальной неоднозначности. Они одновременно являются для аравете и «идеалом эго», и архетипом Другого. Аравете смотрят на себя глазами богов, а на богов взирают с точки зрения земного и смертного человека.

Убийца и его жертва

Несмотря на то что умершие аравете являются врагами — как людей, поскольку после смерти мертвец становится на земле призраком, который пугает живых, пока у трупа есть еще мягкие части; так и богов, поскольку небесные души, попав в рай, ведут себя непристойно; и Маи тоже в некотором роде враги, на небе нет места людям, которые при жизни были врагами аравете. Души мертвых врагов не находят у Маи даже каннибальского приема — те просто выбрасывают их обратно на землю, где они умирают насовсем.

Но совсем иная судьба ждет врага, убитого аравете. Душа аравете-моропинана (убийцы) и душа убитого им врага не только вместе поднимаются на небо, но и пользуются там особыми привилегиями. Они сливаются в двойственную сущность, которой, как мы скоро увидим, Маи оказывают внимание и заботу, как к равным себе.

Человек, убивший или даже просто ранивший в стычке врага, «умирает» (ипатип). Вернувшись в деревню, он впадает в ступор, несколько дней пребывает в неподвижном и полубессознательном состоянии, не принимает никакой пищи. Его тело полно крови врага, которую он непрерывно извергает из себя. Подобная смерть — не просто удаление души (что в жизни человека случается не раз), а настоящее превращение в труп. Убийца слышит шум крыльев грифов, что слетаются к «его» мертвому телу — то есть к телу его врага, что осталось лежать в лесу; он чувствует, что «как будто гниет», его кости размягчаются, сам он начинает смердеть.

Если враг был действительно убит (а не просто ранен), состояние смерти для убийцы длится около пяти дней. Ему положено пить горький отвар из коры дерева ивирара-и (род аспидосперма), который обычно пьют женщины во время месячных и отцы во время кувады. Он не может прикасаться к телу своей жертвы, иначе его собственный живот вздуется и взорвется, как будто смерть рожает свое дитя.

Другой запрет для убийцы длится дольше. В течение нескольких дней после своего подвига он не может иметь сексуальной связи со своей женой. Дух врага сидит «на нем» и первый проникнет в тело женщины; убийца же «придет после врага», и на него попадет сперма врага, что вызывает немедленную смерть.

Воздержание длится вплоть до того, как дух жертвы решает отправиться по миру, чтобы «искать песни». Вернувшись, он сообщает эти песни убийце во время сна; также он сообщает личные имена, которые нужно будет дать новорожденным. Однажды ночью дух врага резко будит своего убийцу призывом: «Ну же, тиван, вставай, пойдем танцевать!» Говорят, что враг гневается на своего убийцу, но вместе с тем чувствует себя неразрывно связанным с ним. Со временем этот гнев преображается в дружбу; жертва и убийца становятся «как апихи-пихан». Апихи-пихан (apihi- -piha) — название отношений, которые общество аравете ценит выше всего. Это своего рода ритуальная дружба, когда две пары обмениваются партнерами противоположного пола, вместе ходят на долгую охоту и обязательно вместе танцуют на коллективных танцах во время пиров с кауином.

Мы видим четкую поступательную динамику отношений между жертвой и тем, кто ее убил. Эти отношения идут от смертоносной инаковости к слиянию идентичности: тот, кто был чистым врагом (авин — awiri), становится сначала тиваном (tiwa), потенциальным свойственником; затем он превращается в ритуального друга, своего рода социального и аффективного двойника Эго, а на самом деле — антисвойственника, поскольку с ним обмениваются не сестрами, а женами. Наконец, после смерти убийцы жертва становится его частью, навсегда оставаясь «с» (-rehewe) убийцей или «в» (-ге) убийце, превращаясь как будто в придаток, отличающий его для небесного мира от обычных смертных.

Примечательно, что поначалу сексуальные отношения с женой опасны для убийцы, потому что его может поразить сперма врага; следующее за этим превращение жертвы в апихи-пихан убийцы предполагает смешение семени путем сексуальных отношений с одними и теми же женщинами. Примечательно также, что этот совместный доступ к супругам, отличающий ритуальных друзей от зятьев, казалось бы, делает их отношения похожими на отношения однополых сиблингов, у которых эта прерогатива есть. Однако, хотя отношения апихи-пихан могут быть установлены между людьми, уже связанными прежде какими-то семейными узами, они исключают ровно два вида родства: сиблингов супругов и сиблингов. Настоящим братьям запрещено вступать в ритуальную дружбу — инверсия свойства (друг как «антисвойственник»), таким образом, не ведет к простой единокровности, а создает некоторую третью позицию. Как правило, апихи-пиханы подбираются на периферии системы родства, то есть в сфере тиванов, не родственников и дальних родственников, которые могут стать свойственниками или превратиться в ритуальных друзей.

Смерть чревовещатель

Во время танца в честь смерти врага, которым завершается отшельничество моропинана, дух жертвы, говорят, находится непосредственно за спиной убийцы, который поет ритуальные песни. Враг—его «учитель пения» («маракйн мемо’о-хан» — татка memo’o-ha), он нашептывает ему на ухо слова песни, которую тот должен петь, и эти слова подхватывают собравшиеся вокруг него мужчины деревни. Так, если в период отшельничества враг «был впереди» убийцы, из-за чего сексуальные отношения представляли опасность, то во время воинственного танца он стоит позади. Если до этого тела врага и убийцы соперничали между собой (опасность смешения семени), то в танце они действуют сообща и слаженно произносят слова.

Враги получают два красноречивых эпитета: ка’ип nahi («кан’ун нанхи», «соус кауина»; кауин — кукурузное пиво, которое пьют во время праздничного танца) и татка nin («маракйн нин», «будущая музыка»). Первый эпитет — явная аллюзия к каннибализму. Аравете не едят своих врагов, так как людей едят только боги; но зато враги дают вкус пиву, наполняют его «духом». Второй эпитет указывает на основную функцию врагов — приносить новые песни. Хороший враг — мертвый враг, который приносит группе новые слова; или хотя бы тот, который способен donner ип sens plus pur aux mots de la tribu .

Все песни, исполняемые во время танцев аравете, особенно во время проводимых несколько раз в год пиров с кауином, являются песнями врагов, которые впервые пел убийца.

Авин-маракан (awin тагака, «музыка врагов» или «музыка от врагов») имеют очень простое строение: четыре-восемь строчек, которые повторяются десятки раз; двустопный ритм, монотонная мелодия. Эти песни поются в минорном ключе всеми мужчинами в унисон после того, как убийца впервые произнесет слова. Каждый убитый враг может дать своему убийце несколько песен. После своего исполнения во время танца конца периода отшельничества после убийцы песни врага становятся общественным достоянием, и их может исполнять любой мужчина, который поет песни во время пиров с кауином.

Особая сложность этих песен заключается в их энунциации, где преобладает точка зрения врага. Субъектом повествования всегда является жертва, которая может говорить от своего лица, а может цитировать слова третьих лиц. Авин-маракАн — прекрасный образчик «цитационного» стиля аравете; здесь создается лабиринт идентификации двух певцов — жертвы и ее убийцы. Рассмотрим в качестве примера песню, первым исполнителем которой называют Якати-ро, мужчину из народа аравете, который умер в 1976 году; этой песне его научил убитый им мужчина из народа параканА:

1 «Я умираю», —

2 так говорил покойный Моивито;

3 так говорила моя добыча,

4 так говорил покойный Коярави;

5 на своей широкой площади;

6 «3-эх! — сказал Товахо. —

7 Вот мой пленник

8 на площади большой птицы».

Мертвый, говорящий, что он умирает, — покойный Моивито или Коярави, — это человек, застреленный стрелами пара- капа незадолго до ответного похода аравете, когда Якати-ро убил врага, который сочинил слова этой песни. Таким образом, враг- певец в строке 3 заявляет о себе как об убийце Моивито и говорит, что это его жертва сказала: «Я умираю». Во второй части песни немного изменяется ритм и меняется субъект. Строка 5 намекает на грифа — он появляется в строке 8 под эпитетом «большая птица». «Площадь большой птицы» — это жутковатая метафора, обозначающая поляну в лесу, расчищенную врагами вокруг трупа мертвого врага — то есть не Моавито, а трупа мужчины из народа паракана, субъекта песни. Слова второй части песни произносит «Товахо», упомянутый (врагом) в строке 6. Товахо — это название старинного племени, враждовавшего с аравете; в традиционных рассказах это слово заменяет слово «враг» по принципу синекдохи. Но в данном случае товахо — это не кто иной, как сам Якати-ро, то есть убийца из народа аравете, поющий песню, которой научил его враг. С точки зрения жертвы - паракана, его убийца — товахо, то есть Враг. Якати-ро, поющий убийца, говорит о себе словами своей жертвы, которая цитирует то, что говорил он: убийца «повторяет» свои собственные слова. Получается своего рода энунциативная эхолалия, или реверберация, убитый враг цитирует свою жертву- аравете (строка 1), а потом цитирует своего собственного убийцу (строки 5—8), причем устами последнего, который, таким образом, повторяет слова своей жертвы. В конце концов все говорящие —или цитируемые — оказываются из народа аравете: покойный Моивито, убийца Якати-ро; но всех их мы слышим с точки зрения третьего лица—убитого врага. В результате, наблюдая за этой mise ет abime, непонятно: кто в этой песне говорит? кто убит, кто враг?

Посмотрим на другой пример, несколько более буколический. Каньивидин-но узнал эту песню от человека из народа асурини, которого ранил в начале 1970-х:

1 «Сокол-mama ликует, —

2 сказала котинга [сидящая] на маленьком луке, —

3 как радуется он на ветви йочина», —

4 это слышала моя жена;

5 «Такваринка отходит,

6 от нас она отход ит,

7 она отходит с нашей дороги», —

8 так говорила моя жена.

Здесь враг, которому удалось сохранить свою жизнь, радуется своей удаче. Он цитирует то, что слышала или сказала его жена. В первой части песни в ветвях дерева йочин (yocin) весело прыгает сокол-тата; супруге врага об этом сообщает котинга, сидящая на луке певца. Вторая часть песни обыгрывает плохую меткость певца, чья стрела («такваринка») удаляется от врага и его жены, которую враг здесь снова цитирует.

Записывавший эту песню антрополог спросил своих собеседников: но ведь враг-асурини был подстрелен, когда был в лесу один; кто же тогда эта «моя жена», о которой он говорит? Ему объяснили: это Каньивидин-хи, то есть жена воина-аравете; выражение «моя жена» обозначает супругу певца, но эти слова произносил дух врага. Песня поется от его имени: стрелы удаляются от него. Но режим повествования заставляет певца цитировать, и «моя жена» оказывается цитатой. Вспомним необходимость сексуального воздержания после убийства: жена убийцы фактически становится женой врага.

Судьба воина

Реверберация системы убийца — жертва порождает парадоксальную ситуацию воинственного танца, когда общество аравете находится в положении максимального общественного слияния и максимального «коллективного бурления», котда мужское сообщество объединяется вокруг убийцы, чтобы, отождествляя себя с ним, повторять слова, произносимые другим. Конечно же, у этого процесса есть своя цена. Слияние убийцы с врагом предполагает для первого становление-другим: дух жертвы никогда не отпустит убийцу. После того как человек убьет врага, у него необходимо отобрать оружие: объятый жаждой мести дух убитого внушает убийце ярость, направленную против его соплеменников. Эта опасность грозит воину еще долгое время. Он часто испытывает приступы ярости, в которых его должны утешать ритуальные подруги (жены апихи-пиханов — см. выше). Иногда он вынужден бежать в лес, потому что враг «втыкает ему перья в голову» и искажает чувства. «Когда в убийцу вселяется дух врага, он превращает его во врага для нас», — говорили мне аравете. Враг не может отомстить убийце, поскольку является его частью; поэтому он пытается отомстить сородичам своего двойника. Судя по всему, лишь через много лет он успокаивается и оставляет убийцу в покое.

У аравете моропинаны считаются темпераментными личностями, которых легко вывести из себя. Этим они отличаются от марин-ин мэ’э («безобидных», marin-in те’е), которые, как правило, хорошо контролируют себя. Статус убийцы не дает ритуальных привилегий, а из отличительных черт есть только залысина, потому что дух врага заставляет выпадать волосы на лбу убийцы. Но этот статус почетен: моропинанов уважают и немного боятся. Все шестеро мужчин аравете, обладавшие этим статусом в 1991 году, входили в число тех немногих, над кем никогда не злословили и не подшучивали; а ведь аравете любят крепкую шутку и не щадят даже заслуженных шаманов. Из-за демографического коллапса, вызванного контактом в 1976 году, аравете за короткое время потеряли восемь убийц, о чем нередко жалеют до сих пор. Раньше «все без исключения мужчины были убийцами»; несомненно, это, разумеется, преувеличение, но нельзя сомневаться в том, что это идеал.

Метафизическое отличие убийцы от всех остальных проявляется лишь после смерти. Всех людей после смерти съедают: мужчин и женщин, шаманов и простых людей. И только статус моропинана оберегает человека от божественного каннибализма. Дух убийцы поднимается на небо, слившись с духом своей жертвы. Поднявшись, они превращаются в Ирапаради (Iraparadi) — существо, которое Маи уважают и которого боятся. Боги не съедают Ирапаради, душу убийцы-аравете, слитую со своим вражеским багажом. Он сразу направляется к воде бессмертия, превращаясь в неубиваемое существо без испытания каннибальской смертью. Кроме того, убийца может вовсе избежать испытания смертью. О некоторых воинах старины говорят, что они не умерли, а поднялись на небеса во плоти. Эта мысль иногда формулируется догматически: «Убийцы не умирают».

Итак, убив врага, убийца «умирает» и воскресает прямо на земле. Следовательно, можно сказать, что он становится бессмертным, поэтому его и не едят по прибытии на небо. Он сам каннибал (его живот полон крови врага); он сам враг; в нем смешались свойства bide и aw in. Иными словами: он сам Маи. Убийца—это бог, появившийся раньше срока; в нем, идеальном аравете, воплощена фигура Врага.

Каннибальское поедание мертвецов на небесах — условие их превращения в бессмертных существ, обретения ими великолепного, незапятнанного тела. Но поскольку убийца, будучи врагом, является другим, он уже пережил свой апофеоз. В былые времена убийцы поднимались на небо в своих телах; сегодня, как всем известно, погребенное тело убийцы гниет; впрочем, некоторые говорили мне, что их труп не порождает отвратительного и зловредного земного призрака, который исходит от каждого трупа. Нет, конечно, говорили мне, моропинаны порождают призрак, но он «безобиден», в отличие от призраков обычных людей, которые, в отличие от убийц, были безобидными при жизни.

Ирапаради как окончательное превращение убийцы по сути своей является перспективой. Если боги-каннибалы одновременно являются и небесным эквивалентом аравете, и фигурой Врага, если они смотрят на нас глазами врага и видят в нас врагов себе, то в перспективе Ирапаради аравете активно видят себя как врагов. Эта способность смотреть на себя как на Другого — пожалуй, идеальный угол зрения на себя самого — является, вероятно, ключом к пониманию антропофагии у тупи-гуарани. В конце концов, если «каннибал — это всегда другой», то что такое Ирапаради, если не Другой Других, враг богов, который по самой этой причине воплощает собой небесную точку зрения?

Идеал старины, когда все мужчины были убийцами, подразумевает, что боги ели только женщин. Или, точнее, он предполагает, что стать «едой богов» (Mai demido, эпитет человеческой жизни) есть женская доля, а значит, и жить на земле. Таким образом, «типичный» мертвец — это женщина, а идеальный бессмертный — воин. Идеальный, но парадоксальный: это мертвый убийца, мужчина, который полностью реализует свою силу только в таких двойных отношениях со смертью. Убийца умер, убив своего врага, отождествил себя с ним, но воспользоваться этими смертями может только после смерти; боги не встречают его как врага, потому что он и есть враг, а следовательно, Маи.

Когда я жил с аравете, фигура убийцы у них была гораздо менее значима и заметна, чем фигура пейе, шамана. Петь песни на пирах с кауином мог каждый взрослый, который их помнил. Зато до повседневного занятия шаманизмом допускались только те мужчины, которые обладали непередаваемым умением становиться рупором богов.

Эту дифференциацию двух мужских образов жизни можно отчасти объяснить миром, который в то время царил у аравете; но мне кажется, что у нее есть структурное обоснование. Шаман — преждевременный мертвец; рассказывая о своих путешествиях в небо, он всегда говорит, что боги называют его «будущей добычей». Но он выполняет жизненно важную социальную функцию: он является бытием-для-группы. Убийца, преждевременный бог, выполняет личную смертную функцию: он является бытием-для- себя. Пейе — квинтэссенция жизни, представитель живых на небе, канал связи с небесными мертвыми. Он — посредник; он находится повсюду, но всегда удален от того, что связывает, а связывает он то, что разделено. Чтобы быть эффективным, ему необходимо быть живым и приводить мертвых. А убийца никого не представляет, а воплощает собой врага, с которым сливается; в нем происходит сложная метаморфоза, ему одному приносящая пользу. Конечно, в культуре аравете существует идеал общества, полностью состоящего из убийц, а учитывая многочисленные войны, которые этот народ вел за свою историю, этот идеал был жизненно важен. Но с точки зрения личной эсхатологии моропинан — это тот, кто уже перешел на ту сторону, став врагом и богом. Поэтому шаман для мертвого—как убийца для бога: первый для живых — как второй для мертвых. Без пейе не было бы общества; а без фигуры моропинана не было бы мужества.

Маи — одновременно шаманы и убийцы, жизнь и смерть. Они представляют собой архетип шамана, поскольку обладают умением воскрешать; и архетип убийцы, поскольку в них сливаются эго и враг, bide и awin, при этом они превращают мертвых в себя самих через процесс поедания — точно так же, как убийца превращал врага, в него превращаясь сам.

Точка зрения врага

За исключением относительно сложной природы чревовещательного пения врагом своих песен, отношения убийц-аравете со своими жертвами удивляют своей простотой по сравнению с тем, что нам известно о символизме и образности, связанной с воинской жестокостью у других народов тропической Америки. Отставив в сторону ограничения, связанные с положением этнографа, этот схематизм можно объяснить общим стилем этого общества, у которого не только менее сложные ритуалы, но которое в течение последних десятилетий чаще становилось жертвой, чем агрессором в войнах с различными соседями. То, что статус убийцы аравете особенно ценят, не означает, что убийцы особо свирепые или эффективные бойцы.

Возможно также и то, что онтологическое хищничество внешнего мира как условие социального размножения — тема, характерная для многих амазонских обществ, — играет у аравете менее важную роль, чем, скажем, у тупинамба, хиваро или мундуруку. Это можно объяснить наблюдаемым в космологии аравете переносом: символическое содержание, которое в других амазонских обществах относится к комплексу воина, у аравете частично смещено к отношениям между богами и людьми; Маи забрали себе пространство и функции внешнего мира. В пользу этой интерпретации свидетельствует сравнение с тупи XVI века (Viveiros de Castro 1992а). Каннибальская социология тупинамба, у которых была сложная ритуальная система захвата, пленения, казни и поедания врагов-свояков, — у аравете превращается в «теологию» и эсхатологию, у которых, несмотря на маркирование языком свойства и каннибализма, институций меньше, чем идеологического богатства.

Поэтому, пожалуй, именно подобное обеднение позволяет нам непосредственно рассмотреть некоторые основные элементы дуэта убийца — жертва в индейской Амазонии.

Ритуалы убийства

Материалы аравете показывают заполненность очень распространенного в Амазонии — и, несомненно, встречающегося и за ее пределами — символического комплекса, основными элементами которого являются следующие:

1. Состояние мистической опасности, в которое попадает убийца, окруженный мерами, направленными на предупреждение летальных феноменов «рикошета», непосредственно или косвенно вызванных жертвой.

2. Духовная связь между убийцей и убитым врагом и вместе с тем параллелизм процессов, происходящих в теле убийцы и в теле жертвы.

3. Набор ритуалов убийства, понимаемых как метаболиза- ция крови врага, с анаболическим (переваривание, сублимация в другие телесные жидкости) или катаболическим (рвота, кровопускание) акцентом.

4. Запрет убийце контактировать с останками врага, которые проходят через различные процессы социализации, то есть усвоения сообществом убийцы; в частности, в обществах, где практикуется реальный каннибализм, убийце запрещено есть свою жертву.

5. Сексуальное воздержание убийцы во время отшельничества, как правило, связанное с иными пищевыми и поведенческими ограничениями, в некоторых случаях напоминающими практику кувады, а в других открыто копирующими ритуалы отшельничества во время менструации.

6. Увеличение онтологического капитала убийцы до конца отшельничества, выраженное в принятии некоторых метонимических черт жертвы: души, имен, песен, трофеев.

Мы разберем только несколько аспектов этого комплекса. Во-первых, чтобы убийца мог увеличить свою духовную мощь, он должен на некоторое время поддаться телесному влиянию своей жертвы или ее духовным силам, связанным с определенными телесными жидкостями, в частности кровью. Поэтому процессы переработки вражеской крови следует рассматривать с обоюдной точки зрения: не только враг переживает превращение внутри

убийцы, но и убийца переживает превращение, которое совершает над ним жертва. Представление о том, что моропинан после убийства врага умирает, предполагает отчуждение убийцы, его захват образом жертвы. Напомним, что отшельничество после убийства, особенно если оно является ритуалом перехода, открывая доступ к повышению статуса (взрослый человек, готовый к браку, ритуальный лидер, военачальник), активно пользуется классическими символами смерти и воскрешения: пограничное состояние, тишина, нагота, утрата имени. В этом смысле смерть жертвы действительно является смертью убийцы, а возрождение последнего становится возрождением первой.

Во-вторых, правила, запрещающие чрезмерный контакт между убийцей и его жертвой, особенно явно заметны в обществах, практиковавших реальный каннибализм; а там, где важнее было превращение жертв в несъедобные трофеи (сушеные головы, зубы, скальпы), запрета на контакт с этими частями тела для убийцы, судя по всему, не было. Запрет употребления жертвы в пищу убийце очень напоминает распространенное в Амазонии правило: охотник не должен есть свою добычу. Это правило обычно трактуют в контексте воспитания взаимности, которое запрещает «самопоедание» как аналог инцеста и т. д. Несомненно, нечто схожее распространяется на человеческую добычу; кроме того, в обществах охотников за головами эти трофеи нуждались в схожей социализации, то есть они должны были принести пользу всему сообществу убийцы, принести ему процветание, плодородие, защиту от врагов, престиж. Но здесь особого внимания заслуживает даже не сходство в обращении с человеческой и животной добычей, которая подчиняется одной и той же логике дара, а условия возможности такого сближения.

Антропологи долгое время не замечали очевидную техническую и символическую взаимопереходность амазонских охоты и войны. Возможно, потому что для этого нужно было бы вводить понятие «анимализации» врагов, а потом, глядишь, и объяснять индейскую войну с точки зрения не этнологии, а этологии. Но эти неприемлемые последствия не будут неизбежными, если мы встанем на точку зрения, менее чуждую индейским понятиям. Чтобы превратить латентного врага в животное в военно-охотничьем комплексе, прежде всего нужно животное превратить в человека. Вкратце это можно изложить так: в индейской Амазонии отношения между людьми и нелюдьми, «обществом» и «природой», понимаются не как природные отношения, но как подлинно социальные. Война и охота — это, буквально, одна и та же битва: сражение между общественными существами, то есть между «субъектами». В этом смысле между хищничеством охотника и хшцнечеством воина не пролегает пропасть: и ритуальное отчуждение убийцы принципиально не отличается от опасного самоотождествления охотника со своей добычей, которое налагает ограничение во время употребления, то есть в момент объективации добычи, запретной для охотника. Полностью субъективный характер отношений между охотником и добычей — человеком или животным — является, на мой взгляд, важнейшим аспектом этого феномена, отвечающим за латентную реверсивность этих отношений: обоюдная предрасположенность или детерминация убийцы и жертвы.

Наконец, если говорить о ритуальных мерах предосторожности для убийцы, которые объясняются тем, что кровь влечет за собой или означает изменение метафизического статуса, то появляются женщины. Многое написано о важнейшей роли, которую в военных ритуалах и каннибализме играли женщины; соответственные наблюдения Леви-Стросса (L£vi-Strauss 1984) в Амазонии подтверждаются на разном материале. С другой стороны, символическое равенство или причинно-следственная связь между мужским состоянием, связанными с причинением смерти, и женским состоянием, сопутствующим производству жизни (убийство и менструация, ритуальное отшельничество и беременность, война и брак) можно обнаружить везде — от Амазонии до Полинезии, от Новой Гвинеи до Древней Греции. Нужно только отметить, что, по крайней мере в некоторых амазонских случаях, эти аналогии предполагают возможность феминизации убийцы, его «оплодотворение» или «обладание» жертвой, и это состояние должно быть ритуально превращено в собственно мужскую созидательную силу. Они также предполагают ряд связей между ритуальным превращением врагов в жертв, то есть в идентичности, захваченные во внешнем мире, и деторождение, то есть производство новых идентичностей внутри группы. Это ведет нас ко второму общему пункту.

Интериоризация и экстериоризация

Мы видели, что в случае аравете действует прогрессивная динамика. Первичная ситуация, характеризующаяся максимальной социальной и минимальной физической дистанцией — насильственная смерть врага, — приводит к катастрофе слияния, порождающей нестабильную, зажатую между двух полюсов идентичность; катастрофа разрешается метонимическим усвоением жертвы убийцей. Различные варианты этого процесса можно найти в других амазонских обществах. У аравете жертва становится духовным придатком моропинана, служа ему щитом или эгидой в каннибальском небесном мире. В других культурах — здесь хороший пример дают нивакле — она понимается как предатель, чужак, который перешел на сторону убийцы, информируя его о передвижениях своих соплеменников. Здесь он действует как своего рода шеримбабу или домашнее животное, то есть как внешняя дикая субъектность, которую приручили и отучили от своей истинной природы.

Точно такую же функцию «доносов на самих себя» выполняли трофейные черепа шипайя , а также духи убитых тапирапЕ каяпО, ставших родственниками шаманов и сообщавших им об атаках живых каяпо. У аравете эта инверсия поведения жертвы проявляется в случае с ягуаром. Дух убитого ягуара остается рядом с его убийцей, для которого он теперь нечто вроде охотничьей собаки: он спит под его гамаком, а во сне указывает на места, где много дичи. Традиционная песня о смерти ягуара строится по принципу вражеских песен; эта песня называется «будущая жертва ягуара», в ней ягуар поет о людях, которых съест. Двойная — логическая и временная — инверсия точки зрения.

В других случаях человеческая природа жертвы радикально перерабатывается, превращаясь в новые компоненты группы. Убийца вари превращает кровь врага в семя, порождая сына, в котором заключен дух жертвы, тем самым завершая круг трансмутации каннибальского и хищного внешнего мира в едино сущность, отцовскую заботу и одногруппность. Кульминация ритуалов хиваро, посвященных сушеным головам, наступает в момент их превращения в сына (точнее, плод) всех женщин группы (Taylor 1994). Головы-трофеи мундуруку тоже понимались как дети мужчины-«матери», то есть убийцы.

На примере мундуруку также видна другая распространенная в регионе тема: голову убитого врага готовили и украшали так, чтобы она имела этнические черты мундуруку (Menget 1993а); это напоминает тупи XVI века, где военнопленного тщательно брили, раскрашивали и украшали так, чтобы он стал похож на своих будущих убийц.

Таким образом, у нас есть общий процесс ассимиляции жертвы с личностью убийцы или, в более общем смысле, с его группой. В некоторых случаях для такого рода ассимиляции, кажется, необходимо, чтобы жертва уже была каким-то образом признана подобной своим убийцам, поэтому только чужаки, «пришедшие не издалека», считаются подходящими жертвами — так происходит у хиваро, которые сушили головы только у других подгрупп своего этноса (Taylor 1985). Но сходства жертвы можно добиться и после, как в случаях тупинамба и мундуруку, где врага перед ритуальной переработкой «национализировали». Это сочетание равно необходимых различия и сходства часто проявляется в отождествлении врагов со свойственниками: свояки-враги тупинамба (Н. Clastres 1972) — всего лишь наиболее известный пример широко распространенной у америндейцев конфигурации, где напряжение, характерное для свойства — отношений, основа которых в сходстве, а принцип в различии, — используется для создания категории врага и взаимно, то есть там, где ценности хищного внешнего мира формируют подтекст брачного альянса.

Примечательно, что все эти идеи предполагают, что враг является полноценным человеком. Это означает, что отношения между убийцей и жертвой могут вести к указанным мистическим идентификациям и ритуальным слияниям только в том случае, если понимать их как непосредственно социальные отношения. Однако, с другой стороны, определение или ритуальное производство врага как субъекта, процесс субъективации другого, необходимый для его усвоения, содержит — я бы сказал как условие — обратный импульс: объективацию убийцы, его изменение жертвой — его самоотождествление как врага жертвы. Мы наблюдали это в реверберации военных песен аравете, где убийца понимает себя как субъект в тот момент, когда видит себя глазами жертвы или, точнее, когда заявляет о себе ее устами. Такое встречается и в других местах: поэтика инаковости аравете откликается в эстетике внешнего мира ваяна: отправляясь в военный поход, мужчины - ваяна наносят на себя шрамы с декоративными элементами в виде ягуаров и хищных птиц — эти фигуры обозначают хищные импульсы, свойственные врагам. Подобным образом свое тело украшают и Маи.

В целом всё кажется военным и как будто вращается вокруг «впечатляющего неразличения агрессора и жертвы в пользу своего рода сути войны», как прекрасно выразился Манже об икпенгах. Интериоризация Другого неотделима от эксте- риоризации Эго; приручить первого равнозначно тому, чтобы «одикарить» последнего.

Остается вопрос: что же усваивается, когда усваивается враг? Этнографы Амазонии упоминают о самых разнообразных символических ресурсах, которые при этом отнюдь не являются взаимоисключающими для каждой культурной конфигурации: имена, песни, духовные субстанции, жизненные силы, идентичности, лица, принципы индивидуации и т. д. Я не буду здесь полностью приводить свои рассуждения о каннибализме у тупинамба (Vivei- ros de Castro 1992a) и ограничусь основными выводами, которые вполне соответствуют уроку вражеских песен аравете.

Помимо более или менее овеществленных субстанций и принципов, которые всякое общество (или всякий этнограф) выбирает в качестве субстрата и цели процессов ассимиляции врага, в конечном счете на кону стоит поглощение чего-то совершенно бестелесного: самого положения врага. Усваиваются признаки плановости врага, а целью является эта самая плановость как точка зрения или перспектива Эго — отношение. Но если той частью врага, которая реально или воображаемо поедается, является его отношение к группе-агрессору, это также означает, что социум формируется именно во взаимодействии со своим внешним миром или, иными словами, он заявляет о себе как о том, что определяется внешним миром. Выбрав в качестве движущего принципа поглощение предикатов, происходящих от врага, южноамериканские общественные отношения вынуждены определять себя через эти самые предикаты. Как прийти к другому выводу, когда мы видим, что протагонист самых сложных и идеологически плотных ритуалов в этих обществах — это двуликая сущность, слепленная из убийцы и его жертвы, которые бесконечно отражают друг друга и повторяют эхом?

Точка слияния

Если верно, что «точка зрения создает объект», то верно и то, что точка зрения создает субъект, так как функция субъекта определяется как раз способностью занимать некоторую точку зрения. В этом смысле хищническое усвоение свойств жертвы в амазонском случае следует понимать не столько в контексте физики субстанций, сколько в контексте геометрии отношений, то есть как динамику перспективного захвата, где превращения, наступившие в результате военной агрессии, изменяют точку зрения в определенных позициях.

Выдвигая предположение о том, что грамматика идентичности в паре убийца — жертва является процессом занятия точки зрения врага, я пытаюсь понять особенность южноамериканского понимания «войны». Становление пары убийца — жертва далеко от того, чтобы воспринимать врага как вещь (материальную систему, безымянное тело, живую машину), оно подразумевает конфликт субъектов — конечно, не в гегелевском смысле борьбы разумов, поскольку в этой диалектике есть только мастера, — которые обмениваются точками зрения и в которых чередуются моменты субъективации и объективации. Объективация убийцы за счет субъективации жертвы, которая овладевает им, контролирует его и «убивает»; субъективации убийцы за счет объективации жертвы, когда из нее делают песни, имена, трофеи и прочие синекдохи, утверждающие новое онтологическое состояние убийцы.

Таким образом, об амазонском насилии можно сказать то же, что Саймон Гаррисон сказал о меланезийском:

Агрессия целиком и полностью понимается как акт коммуникации, направленный против субъективности другого; для войны необходимо не свести статус врага к статусу нечеловека или вещи, а наоборот, довести его до состояния крайней субъективности.

Напрашивается вывод о том, что в подобном обществе вражда «понимается не просто как объективное отсутствие социальных отношений, а как особые социальные отношения, ничуть не менее определенные, чем какие-либо иные». Автор продолжает:

Подобно тому как дар воплощает собой личность дарителя, так и в войне в низменностях Новой Гвинеи убийца через убийство приобретает некоторый аспект личности своей жертвы. Убийство представляется то как создание, то как выражение разновидности социальных отношений, то как производство свертывания социальных отношений путем слияния двух социальных инаковостей в единое целое.

Отношения между убийцей и его жертвой, квинтэссенция «борьбы человеков», относятся, несомненно, к «миру дарооб- мена» (Lefort 1978). Но, как следует из пассажа, процитированного выше, они занимают в этом мире пограничное положение. Если априорный синтез дара соединяет субъекты, которые остаются объективно разделенными, насильственная смерть и ее каннибальская логика, напротив, производят синтез, который аннулирует всякое расстояние. Отношения создаются как раз за счет отъема одного из своих элементов, который интроеци- руется другим; обоюдная зависимость, соединяющая и создающая субъекты обмена, достигает здесь точки слияния — слияния точек зрения, — где экстенсивное и внешнее расстояние между сторонами превращается в интенсивное различие, имманентное разделенной сингулярности. Хищнические отношения устанавливаются в режиме субъективации.

Можно вспомнить знаменитое понятие Бейтсона и назвать этот процесс антисхизмогенезом, поскольку он в меньшей степени играет с дифференциацией перспектив протагонистов «каннибальской трагедии» (Combds 1992), чем со сближением для слияния и имманентизации различия. Вместо того чтобы быть элементом структуры, раздваивающейся или объясняющей себя в противоположных направлениях — эго и враг, — эта «монополярная» сущность, то есть убийца, создает себя инволюцией или импликацией, определяя себя как виртуальный очаг предикативной конденсации, где двойное отрицание — я враг своего врага — не возвращает идентичность, которая уже была бы и принципом, и целью, а напротив, вновь утверждает различие и делает его имманентным: у меня есть враг, следовательно, я враг. Или Эго — враг.

Южноамериканское военное насилие, таким образом, оказывается — воспользуемся тем глубоким определением, которое Саймон Гаррисон дал меланезийской войне, — процессом «ритуальной трансформации Эго». Это определение ведет нас к другой стороне мышления дикаря, к темной стороне структуралистской луны: оно ведет не к тотемизму, символизму и метафоре, но к жертвоприношению, анимизму и метонимии. Если тотемическое мышление (если не всё мышление тотемическое) оперирует обратимыми артикуляциями цепочек, которые сохраняют свое отличие от соединяющих их связей, то фигуры жертвоприношения, как фигура становления убийца—жертва, наоборот, преследуют цель трансформации одной цепочки в другую, что является «абсолютной или предельной» операцией, проводимой в мрачной стихии непрерывности, неразличимости и необратимости. Убийца и его жертва находятся в целом скорее «по направлению к Леви-Брюлю», чем «по направлению к Леви-Строссу». Однако нельзя забывать, что, как и у Мезеглизов и Германтов, эти две точки соединяют несколько линий. Хотя бы по той причине, что, как показывает их окончательное слияние, они никогда не находились так далеко друг от друга, как это представляла себе точка зрения — неизбежно субъективная — Рассказчика.